El Quijote apareció en una fecha especialmente significativa para la literatura española. Nadie podía augurar en la década de 1596-1605 la aparición de una obra genial, distinta a todo lo que había en el ambiente literario, sin modelo, referencia ni parangón, aunque en ella, a la postre, estuviera casi toda la literatura del momento. Pero, en cierto modo, eso mismo ocurrió en 1499 con La Celestina; en 1554 con el Lazarillo y hasta el Libro del Buen Amor, del Arcipreste de Hita, en el siglo XIV. Siempre es posible buscar fuentes, incrementadas paso a paso, pero al final, eso sólo aumenta la genialidad de obras singulares, que cambian los rumbos y los encaminan por nuevos derroteros. Es decir, preguntarse por las literaturas que rodean al Quijote lleva, en definitiva, a subrayar la genialidad cervantina, incluida, la novela de caballería: tan pobre excusa para tan magna obra.

En 1605 la Corte española continuaba en Valladolid, faltando un año para su vuelta a Madrid. Felipe III tenía 36 años, hacía 7 que había muerto el último de los Austrias mayores, su padre Felipe II, y nacía el futuro Felipe IV. En Valladolid se ratificaba el acuerdo de paz de Londres entre Jacobo I y Felipe III. Tuvo lugar la batalla de Dunkerque. Los turcos continuaron sus asedios… No parecía que 1605 sea una fecha especialmente significativa en la historia, pero sí en la literatura.

No fueron años prósperos y felices para España los que fueron de 1595 a 1605. A la terrible peste de 1596-1598 se sumaron bancarrotas de la Corona en 1596 y en 1597, los saqueos de la costa de Cádiz por los ingleses en 1596, la derrota de Las Dunas en 1600, las luchas civiles en Cataluña en 1602, la autonomía de los Países Bajos en 1597, la insurrección de Calabria en 1599, y la inestabilidad económica se manifestaba en la subida y resello de la moneda de vellón de 1604.

![]()

RETRATO DE CERVANTES, POR JUAN JÁUREGUI

Por otros derroteros más afortunados iba la creación artística en este Siglo de Oro. Pintores como El Greco, Carducho, Pantoja de la Cruz, Pacheco, están en feliz momento creativo. En 1599, nace el que será la cumbre de todos, Velázquez. La escultura también estaba en momentos de excelencia y buenos ejemplos fueron el Cristo de El pardo, de Gregorio Hernández (1605).

En 1605, Cervantes tenía 58 años, Lope de Vega 43, Ruiz de Alarcón 24 y Calderón de la Barca era un niño de 5 años. Los grandes poetas Góngora y Quevedo tenían, respectivamente, 44 y 25 años. De los prosistas, Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache, tenía la misma edad que Cervantes, el gran historiador Mariana estaba en la edad de los 69 años y Baltasar Gracián, en la primera infancia de los cuatro.

El año de la publicación de la primera parte del Quijote aparece, en el ámbito de la novela picaresca, que inaugurara a distancia de genialidad el Lazarillo de Tormes en 1554, La pícara Justina de López de Úbeda, de protagonista femenino frente a la larga serie de pícaros. En prosa son destacables algunas obras de carácter histórico, espiritual, de pasatiempos, como la Florida del Inca de Garcilaso, la Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, las Meditaciones sobre los misterios de nuestra santa Fe de Luis de la Puente, los Diálogos de apacible entretenimiento de Lucas, etc.

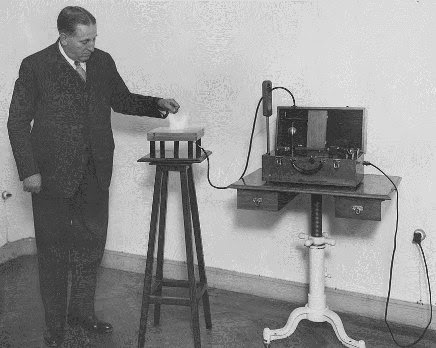

![]()

PLAZA DE CERVANTES EN ALCALÁ DE HENARES

En poesía, Pedro de Espinosa iniciaba su colección Primera parte de las flores de poetas ilustres, López Pinciano escribió El Pelayo, y Rey de Artieda su Discurso, epístolas y epigramas de Artemidoro, y continuaron activos varios estilos como el romancero o la lírica tradicional.

En teatro ya había triunfado en los corrales de comedias el modelo de Lope de Vega, con no poco disgusto de Cervantes. Lope, que ya había publicado su Primera parte de comedias en 1604, escribe en 1605, entre otras muchas, La noche toledana.

Son sólo algunos ejemplos muy representativos del panorama en prosa, poesía y teatro que se vivían a principios del siglo XVII, donde todo continuaría por los caminos habituales literarios con rumbos marcados en géneros y formas en las cuales no sobresalían ni grandes individualidades ni deslumbrantes creaciones. La genialidad narrativa de Cervantes surgió rodeada de una literatura esperable y repetitiva, en ausencia de indicios de renovación y avance. Un ambiente que convirtió a Cervantes en original y al Quijote en singular, un ámbito literario en el que se fijó Cervantes con la intención de superar.

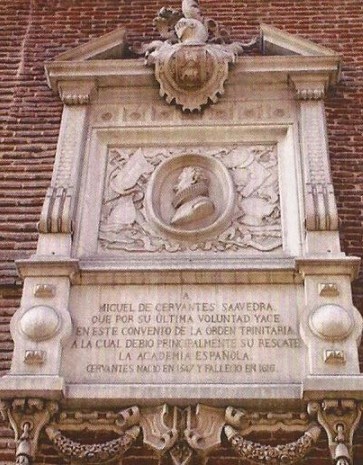

![]()

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

La década literaria del Quijote, 1595-1605, conoció la innovación literaria de los dos más universales escritores en lengua castellana. Si Miguel de Cervantes es el creador de la novela moderna, Lope de Vega lo es de la comedia nueva, dando sentido unitario en la tragicomedia a lo que se había realizado en teatro hasta el momento. Todavía no había producido en esta década sus mejores obras, pero ya ha superado sus vacilaciones primeras, sus experimentos iniciales, dando a los corrales de comedias y a los escritores un modelo que seguirán durante todo el siglo, pero que tanto disgustó a Cervantes. En esta década Lope escribió y estrenó varias de sus obras a las que habría que sumar en 1603 el Viaje entretenido de Rojas.

En poesía, también es destacable el gran poeta de lo humano y lo divino, además de gran dramaturgo, que fue Lope de Vega. Aparecen sus Rimas (1602, 1604), además de sus poemas épicos La Dragostea (1598), El Isidro (1599), La hermosura de Angélica (1602) y otras obras.

Pero en 1605 faltaban ocho años para que Góngora publicara las originales Primera Soledad y el Polifemo en 1613, y dos para que hiciese los mismo la Aminta de Jáuregui en 1607. Góngora, como Lope en teatro y Cervantes en novela, vendría a tener el mérito y la condición de los renovadores, agrupando en torno a ellos un grupo de seguidores.

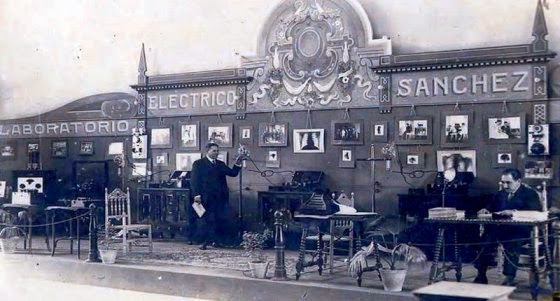

![]()

MONUMENTO A MIGUEL DE CERVANTES

Continuó en la década literaria del Quijote la poesía épica culta, que ya habían cultivado en vida de Cervantes, en el siglo XVI, poetas como Zapata, Ercilla, Rufo, Virués y otros. En este tiempo se encontraron, aparte de los poemas citados de Lope, El Arauco domado (1596) de Pedro de Oña, y el género continuaría con Mesa, Hojeda, Lope, etc. Poesía de verso solemne, de exaltación y gloria, que es difícil que atraiga e interese a un lector de hoy no especializado, pero que ocupó a poetas, imprentas y lectores en una época en que la literatura de elogio y exaltación tuvo una gran auge en multitud de formas, que van desde las comedias de encargo a los versos laudatorios de poesía visual en fiestas cortesanas, pasando por los numerosos poemas de elogio que, como norma, precedían a las obras literarias publicadas.

También continuó cultivándose en esta década una poesía religiosa, espiritual, a distancia de los únicos e insuperables versos de san Juan de la Cruz, que había muerto en 1591, o incluso de los de fray Luis de León, fallecido el mismo año. Obras como el Cancionero general de la doctrina cristiana (1596) de López de Úbeda, los Conceptos espirituales (1600) de Ledesma, el Cancionero para cantar la noche de Navidad (1603) de Ocaña, la Vida de San José (1604) de Valdivielso. Y junto a esta poesía religiosa, cientos de poesía de amor, por caminos trillados de conceptos y formas, poesías bélicas, burlescas, eróticas y el apasionante mundo de la poesía oral de romances que se cantan acompañando a la vida. Estas canciones literarias fueron recopiladas en el Romancero General (1600).

Cervantes no dejó de cultivar el verso en esta década, aunque sin la relevancia universal que tuvo la novela. Hasta 1614 no apareció su singular obra Viaje del Parnaso, pero de estos años son poemas como Soneto satírico al saco de Cádiz (1596), Al túmulo de Felipe II (1598), y otros muchos de diversos temas que muestran su condición de escritor de oficio que cultiva losa distintos géneros, como era habitual en la época. Pero esto, de nuevo, agiganta la hazaña del Quijote.

![]()

MONUMENTO A MIGUEL DE CERVANTES

Dentro de la prosa cervantina la producción se centra en una serie de obras agrupables en géneros definidos, sobre los que hay consenso en considerarlos literarios para la época, frente a lo que ocurre hoy en día: obras históricas, políticas, científicas y prácticas. Como testimonio de la pujanza del género histórico en la década del Quijote están los ejemplos de autores y títulos significativos: Ilustraciones genealógicas de los reyes de España (1596) de Garibay, Relaciones (1598) de Pérez, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos de Granada (1600) de Mármol, Historia de la orden de San Jerónimo (1600) de Sigüenza, Crónica de Alfonso VII (1600) de Sandoval, Historia general de mundo (1601) y Décadas (1601) de Herrera, e Historia de España (1601) de Mariana.

No es mucho lo destacable dentro del género de la novela durante esta década, aunque si significativo, pero como testimonio de la vigencia de los géneros narrativos que habían tenido una amplio desarrollo en décadas anteriores.

No es tan importante para la novela cervantina el género picaresco, de que hay muy importantes testimonios en esta década como el Guzmán de Alfarache (1599 y 1604) de Mateo Alemán, la Segunda parte (1602) de Martí, El Buscón (1603) de Quevedo y La pícara Justina (1605) de López de Úbeda.

Más repercusión tuvo la novela pastoril, siendo una de las mejores obras del género La Arcadia (1598) de Lope de Vega, al cual Cervantes contribuyó con su Galatea (1588). Antes de esta década sus principales representantes fueron Montemayor, Gil Polo o Gálvez de Montalvo.

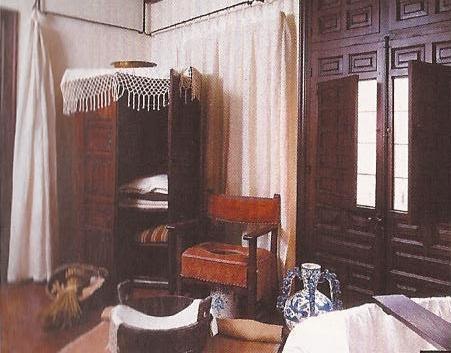

CASA NATAL DE CERVANTES

La novela bizantina, también llamada como novela de aventuras, que hunde sus raíces en el Medievo, incumbe al Quijote. Aunque sus obras importantes son anteriores a esta década, como las de Núñez de Reinoso y Contreras, Cervantes aporta al género unos Trabajos de Persiles y Segismunda (1616). Lo mismo ocurrió con la novela morisca y sus más características manifestaciones de escritores como Villegas, Núñez de Reinosa o Pérez de Hita, que son anteriores a este período.

Don Quijote es un ataque a la nova de caballería, aunque Cervantes construya su vida con el modelo caballeresco y a su mundo hace continuas referencias, lo que demuestra que el autor era un excelente conocedor de la caballeresca, en el detalle de los hechos tanto caballeros andantes y en el sentido global del valor de la aventura, mundo fabuloso, cortesía, amor…

Muchos expertos consideran el periodo que va desde 1521 a 1560 como el de mayor esplendor de la novela de caballerías, en él se encuentran Palmerín, Belianís, Taurismundo, Loramante, Florisel, Febo, Felizmarte... pero todavía en la década del Quijote aparecen Flor de caballerías de Barabona (1599) y Policisne de Boecia (1602) de Silva.

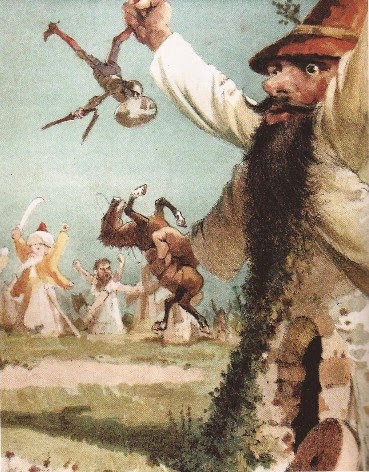

![]()

EL REMATE, POR APELES MESTRES

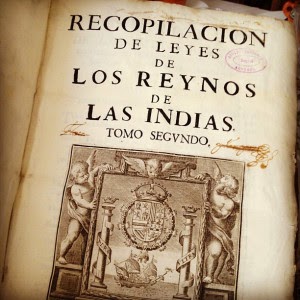

MIGUEL DE CERVANTES EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA

El primer documento donde se hace mención a la estancia que realiza Cervantes en Italia es de 22 de diciembre de 1569. Se trata de una declaración de su padre en la que afirma que ninguno de sus antepasados era moro, judío, converso, hereje o culpable de algún crimen. La naturaleza de ese documento hace pensar que el empleo que buscaba Miguel en Italia era típico de un hidalgo español o clérigo. Ya en La Galatea (1585), Cervantes señala que fue gentil hombre de cámara en Roma de un cardenal llamado Acquaviva. Desde mucho antes, desde diciembre de 1569, Miguel estaba en Roma, al año siguiente ya era soldado.

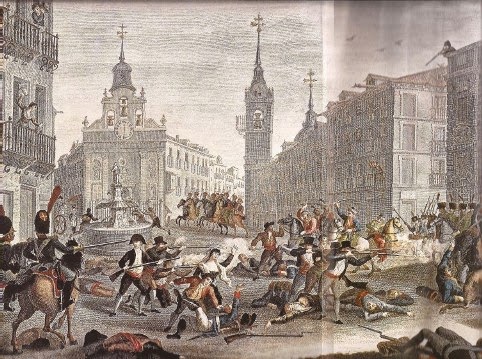

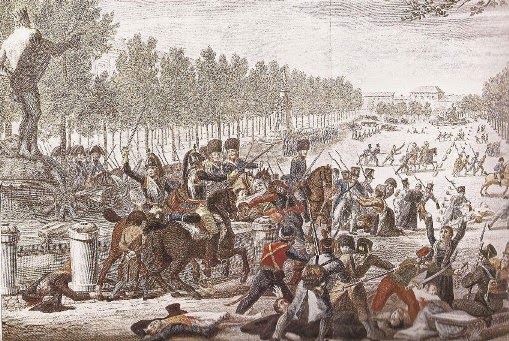

En 1570 los turcos invadieron Chipre y los moriscos se sublevaron en Granada. Felipe II, presionado por la Santa Sede y Venecia, se aprestó para un enfrentamiento con el islam. El 20 de mayo de 1571 se constituyó la Santa Alianza, cuyas fuerzas estaban bajo el mando de Juan de Austria, hijo natural de Carlos V. El 7 de octubre de 1571 la flota aliada y la turca se enfrentaron en el golfo de Lepanto. Durante la batalla de Lepanto, Cervantes se hallaba a bordo de la Marquesa, enfermo de fiebre. Según la declaración de dos testigos, el capitán y algunos de sus compañeros le aconsejaron que permaneciera en la bodega y no participara en la lucha. Miguel se negó a hacerlo y combatió teniendo a su mando un bote en el iban doce soldados. De aquel combate, Cervantes recibió dos heridas en el pecho y una tercera en la mano izquierda, que le quedaría inutilizada para siempre.

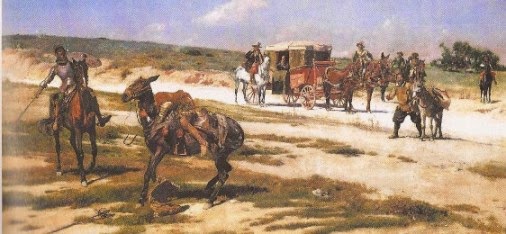

![]()

COMBATE DE LEPANTO

Durante 1572 y 1573, Cervantes alternó las acciones militares con estancias en Nápoles. Allí mantuvo relaciones con una joven napolitana con la que tuvo un hijo, el único varón, al que llamó Promontorio. Según lo referido en La Galatea y en La morada de los cielos, la madre de su hijo fue la Silena de su poesía, quien le sedujo con sus “descuidos cuidados”, pero también fue origen de no pocas penas.

Durante los años anteriores, Cervantes había dado muestras repetidas de valor, pero no fue objeto de ningún ascenso. Sí logró en aquella época de Juan de Austria y del duque de Sessa unos documentos en los que se hacía referencia a su comportamiento como militar y se rogaba del rey que el concediera una capitanía en alguna de las compañías acantonadas en Italia.

El 20 de septiembre de 1575, tanto él como su hermano Rodrigo, zarparon de Nápoles a bordo de la galera Sol, incluida en una flotilla. Al pasar cerca de Les Saintes Maries, las tres naves fueron atacadas por los piratas berberiscos. Para desgracia de Cervantes, sus captores descubrieron las cartas de recomendación de Juan de Austria, por lo que llegaron a la errónea conclusión de que era una persona de enorme importancia. La consecuencia fue el elevadísimo rescate que los piratas pidieron por él: 600 ducados.

Su cautiverio se prolongó durante años, sufriendo los terribles maltratos físicos. Cervantes intentó fugarse en varias ocasiones a pesar de que tan acción le podría costar la vida, pero finalmente, en 1580 fue liberado gracias a la intervención de los frailes trinitarios.

![]()

Al llegar a España, Cervantes intentó obtener algún trabajo en la Corte de Felipe II, pero no recibió nada relevante salvo un empleo temporal como mensajero del rey y la esperanza de obtener un puesto en las Indias.

En su tiempo libre, Miguel se dedicó a trabajar en una novela pastoril que recibiría el título de La Galatea. A finales de 1583, Cervantes encontró en Blas de Robles a la persona dispuesta a editar esta obra.

En 12 de diciembre de 1584, Miguel contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios. Era una mujer joven de unos dieciocho años, frente a los treinta y siete de Miguel.

En marzo de 1585, Cervantes se comprometió a escribir dos obras de teatro para la compañía de Gaspar de Porras. Aquel prometedor inicio, sin embargo, se vio truncado por el éxito de Félix Lope de Vega y Carpio.

El 18 de febrero de 1587, María Estuardo, la reina católica de Escocia, fue ejecutada por Isabel de Inglaterra por conspirar contra ella y la idea de una invasión de este último país se fue abriendo camino en la mente de Felipe II. Se inició así el proyecto de la denominada Felicísima Armada, que debía llevar a cabo semejante operación militar en la primavera de aquel mismo año. En Sevilla, Diego de Valdivia, un sustituto de Antonio de Guevara, el proveedor de la Armada, nombró a Cervantes comisario con la misión de dedicarse a la requisa de grano y aceite. Hacia septiembre del mismo año, Cervantes fue enviado a Écija con la tarea de aprovisionar trigo. Fue una misión amarga, durante su curso le originó la excomunión por la requisa de bienes eclesiásticos. A pesar que esta tarea se ofrecía a la corrupción y la obtención de beneficios privados, Cervantes se mantuvo honrado, con el deseo de servir a su misión que a la obtención de caudales económicos.

FELICÍSIMA ARMADA

En 1590, Miguel sufría ya un verdadero hastío por su trabajo y, al llegarle la noticia de que en América había cuatro cargos vacantes, solicitó al Consejo de Indias que se le otorgara uno de ellos. El Consejo rechazó su ofrecimiento, sin tener en cuenta los servicios que a la Monarquía había rendido hasta el momento.

En 1594, Cervantes llegó a la capital de la Monarquía española. Tenía cuarenta y siete años y ninguna perspectiva de futuro. Durante los años siguientes se dedicaría al estudio de las cuentas reales, lo que no dice mucho de la eficacia de la administración española.

En 1597, por un error de apreciación, dio con sus huesos en la prisión real de Sevilla. Esta segunda estancia de Cervantes en la cárcel iba a durar siete meses y parece que dejó una profunda huella en el escritor.

En verano de 1599, Cervantes se hallaba en Madrid, pero finalmente, decidió abandonar la capital y regresó a Sevilla. Hay pocos datos sobre su vida en aquella época pero parece que los negocios le fueron bien, disfrutando de cierta solvencia económica.

PANORÁMICA DE SEVILLA, SIGLO XVII

En 1600 murió su hermano Rodrigo combatiendo en la batalla de Nieuport.

En 1604, Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid y a finales de ese mismo año el manuscrito de Don Quijote estaba en manos de su impresor de Madrid, Juan de la Cuesta. En enero de 1605 fue publicado, consiguiendo un importante éxito de manera inmediata y antes de acabar el año habían salido a la calle seis ediciones.

El 24 de enero de 1606, se anunció oficialmente que la Corte iba a regresar a Madrid, sucediendo así en abril de aquel año. A finales de 1606, tanto el escritor como su esposa Catalina se hallaban también en Madrid.

El 17 de abril de 1609, Cervantes ingresó en la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento, posiblemente al ver la cercanía de su muerte. En junio de 1610, la familia Cervantes se trasladó a una casa de la calle de León en Madrid.

Y en julio de 1613 recibió el hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Fue una época de su vida muy religiosa en la cual recordaba con nostalgia sus años de juventud y en la que había demostrado que era una excelente novelista. No sólo había publicado la primera parte del Quijote, también un conjunto de obras a las que llamó Novelas ejemplares, ya que en todas ellas dejaba una lección moral.

Para 1613, ya habían aparecido doce novelas de este tipo y aunque menos conocidas que el Quijote lo cierto es que se trataban de joyas literarias de gran valor. En ellas Cervantes analiza desde su personal visión problemas humanos relativos al amor y los celos entre parejas de diferente edad como en El celoso extraño; a la virtud como valor superior al linaje en La ilustre fregona o La gitanilla; a la crítica social en El coloquio de los perros; a la picaresca en El casamiento engañoso; o a la locura en El licenciado Vidriera.

Es una temática a la cual Cervantes más o menos volvió a retomar en el Quijote y que ayuda a comprender la especial visión de la sociedad en la que le toco vivir.

Cervantes nunca fue recompensado su labor en la administración de la Monarquía española ocupando un puesto oficial, lo que le causó un dolor que arrastró siempre. Aun así, por 1614, año de la publicación del Viaje del Parnaso, ganaba importantes cantidades de dinero por sus obras, mientras que disfrutaba de las subvenciones otorgadas por el conde de Lemos y hasta una pensión por el arzobispo de Toledo Bernardo de Sandoval y Rojas, mecenas a los que agradeció su ayuda en la segunda parte del Quijote. Su residencia estaba en una casa que hacía esquina con la de Lope de Vega, en la calle del León del actual barrio de las Letras de Madrid.

A pesar de la cercanía de su muerte, mantenía un alto ritmo de producción literaria. Entre 1615 y 1616 publicaba la segunda parte del Quijote, y comedias como Los trabajos de Persiles y Segismunda y la segunda parte de La Galatea.

El 22 de abril murió Cervantes, un día después lo hacía Shakespeare. Fue enterrado al día siguiente en el convento de las Trinitarias Descalzas en la esquina de la actual calle de Lope de Vega.

FELIX LOPE DE VEGA

LA UNIVERSALIDAD DEL QUIJOTE

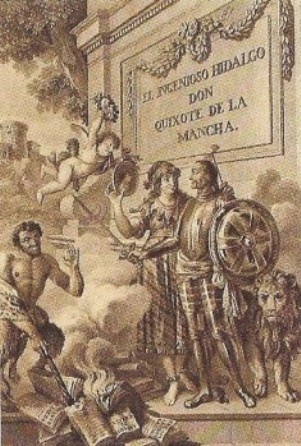

A los 57 años, Miguel de Cervantes, que sólo había publicado hasta entonces la novela pastoril La Galatea (1585) y había intentado estrenar algunas obras teatrales, es decir, un escritor sin suerte, entregó al librero Francisco de Robles un extenso manuscrito, cuya impresión se encomendó a Juan de la Cuesta. Era el año 1604 y entre permisos, tasas, censuras, y demás contratiempos la obra no terminó de imprimirse hasta diciembre de ese año. El librero decidió fecharla en 1605, año en que salió a la venta.

Se trataba de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quixote de La mancha, obra que su autor dedicaba al duque de Béjar. Mal podía saber Francisco de Robles que ponía a la venta una novela universal e inmortal, y mucho menos lo sabía su autor que vendía su obra por 1.500 reales. La tirada era de unos 1.600 ejemplares, que se agotaron en pocas semanas, al precio de 290,5 maravedíes. Sólo en ese año se hicieron seis ediciones y en 1607 ya se publicó en Bruselas.

Diez años más tarde, en 1615, dio Cervantes a la imprenta la segunda parte, tal como había prometido: “Y se animará (el autor) a sacar, y buscar otras (aventuras), si no tan verdaderas, a lo menos de tanta invención y pasatiempo”, esta vez con el título Segunda parte del ingenioso caballero don Quixote de La Mancha, dirigida al conde de Lemos.

![]()

PRIMERA EDICIÓN INGLESA DEL QUIJOTE, 1620

Desde entonces, don Quijote no ha parado de recorrer los caminos del mundo en muchas y variadas lenguas. “Se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca”, dice don Quijote en la segunda parte. La obra traspasa las fronteras geográficas, las diferencias culturales, las dificultades lingüísticas, el paso de los siglos. Si la Biblia, a la que sigue en número de ediciones, es “el libro” por excelencia, el Quijote es “el libro de los libros”. Nació como un best-seller, pero sin agotarse fugazmente, sino con voluntad de permanecer en el tiempo, más de 400 años.

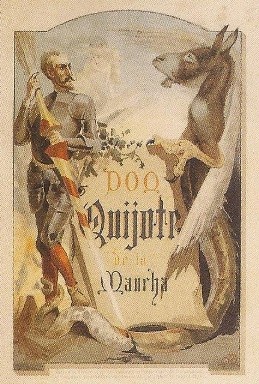

Sobre su finalidad, Cervantes declara en su Prólogo al “desocupado lector” que el libro “todo él es una invención contra los libros de caballerías”, que su intención es “deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías”, y recomienda que “leyendo esta historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente…”. Hay dos claras intenciones: ridiculizar los libros de caballerías y divertir al lector.

![]()

EDICIÓN DEL QUIJOTE DEL SIGLO XIX

Los lectores del siglo XVII entendían que los libros de caballerías, novelas fantásticas producto de la degeneración de la poesía épica, habían sido la lectura preferida de sus antepasados. En el siglo XIV se leían, adaptados o traducidos, libros de caballerías europeos, especialmente los del ciclo artúrico y en 1480 se había publicado en Valencia Tirant lo Blanc. Pero la fiebre por estas lecturas comenzó con Amadis de Gaula, editado en 1508 con la firma de Garci Rodríguez de Montalvo, aunque la historia era ya conocida mucho antes.

El libro, una mezcolanza formidable de aventuras, fijó las características de este género novelesco: héroes de origen incierto pero noble, geografía imaginaria, cronología imprecisa, luchas contra monstruos, gigantes, encantadores, de las sale siempre vencedor, luchador individualista para corregir injusticias y ayudar a los débiles, enamorado de una dama inasequible que al final consigue. La obra gozó de una fama nunca alcanzada hasta entonces y el siglo XVI vivió la proliferación de este tipo de novelas, cada vez más fantásticas, disparatadas y absurdas. Surgieron así Las sergas de Esplandián, Florisel de Niquea, la serie de los Palmerines y otras muchas.

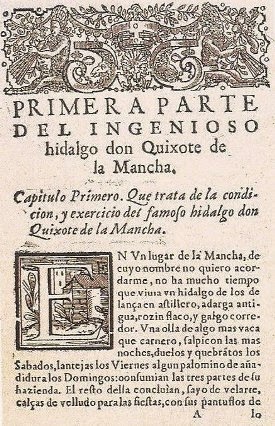

![]()

PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE

Miguel de Cervantes, aficionado a este tipo de novelas, creyó llegado el momento de ridiculizar esos engendros pseudoliterarios y atacar la moda que los sustentaba. Cuando escribe su Quijote, el auge de esas novelas había decaído ya y no volvió a escribirse ninguna; así puede decirse que Cervantes triunfó en su propósito.

Eligió como ámbito geográfico no un lugar imaginario, sino tan conocido como La Mancha, pero sin citar ningún sitio concreto. Tampoco sabía cómo se llamaba con exactitud su héroe, al que dio hasta cinco nombres. Muchos son los detalles que brinda a los lectores para mostrar su alejamiento de la obra, llegado el colmo de inventar, en el capítulo IX, a un tal Cide Hamete Benengeli como verdadero autor, al que alude u olvida según le conviene. Don Quijote ya no es un héroe “de verdad”, sino un loco que se cree caballero, en un mundo que ha olvidado los valores caballerescos hace tiempo, si es que alguna vez creyó en ellos.

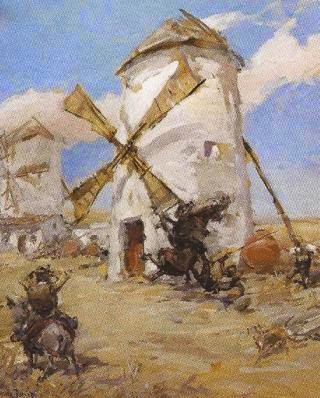

El choque con la realidad es inevitable, ya que ansioso de aventuras, don Quijote transforma lo que ve en lo que quiere, molinos en gigantes, ovejas en ejércitos, o venta en castillo, como ocurre en la primera parte. Sin embargo, la segunda conocida ya la fama de don Quijote, son los demás los que transforman la realidad a la medida, según creen, del excéntrico caballero, como hacen los duques.

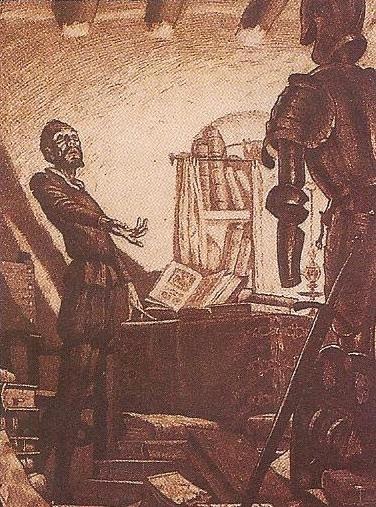

![]()

No es posible pensar que Cervantes creyera en los ideales caballerescos tal como los presentaba la literatura de la época, pero si en el ideal de un mundo mejor, y más justo, de una nueva Edad de Oro, pues vivió los años heroicos y esplendorosos del Imperio y conoció las doctrinas erasmistas. Don Quijote, ante todo, pretendía ayudar a doncellas desamparadas, a galeotes injustamente condenados, a niños maltratados, en definitiva, a hacer justicia. Como otro don Quijote, aunque cuerdo, también Cervantes sufrió el desengaño, la decadencia, el desagradecimiento y la malaventura. Los tropiezos y descalabros del caballero Quijote suscitan al lector la compasión y la risa a la vez.

Entre las dos partes del Quijote hay notables diferencias, no sólo atribuibles a los diez años que median entre ellas. Cervantes se muestra inseguro en la primera parte, constituida por una sucesión de aventuras y novelas intercaladas, algunas más alejadas que otras del argumento central. Hasta el capítulo VII no aparece Sancho, figura clave en la novela, no sólo por su valor intrínseco, sino porque don Quijote necesita a alguien con quien hablar. Incluye nada menos que cuatro relatos breves, representativos de los géneros novelescos de la época: es novela pastoril la de Marcela y Grisóstomo; sentimental la de Cardenio, Luscinda y Dorotea; psicológica, El curioso impertinente; de aventuras la de El capitán cautivo.

![]()

La razón de estas inclusiones las explicó Cervantes en la segunda parte, donde teme que resulte aburrida una novela con sólo dos personajes; no obstante las historias intercaladas desaparecen y se incluyen como episodios relacionados con la acción (historia de Basilio y Quiteria, del morisco Ricote y su hija, entre otros). Es prueba de la seguridad que Cervantes iba cobrando y a la que contribuyó no poco el éxito de la primera parte. Sancho y don Quijote conocen el hecho de que sus aventuras andan en letra impresa y son conocidas por todos. Cervantes, seguro de sus personajes, se dedica en la segunda parte al desarrollo psicológico de los mismos, mientras que la primera era sobre todo un cúmulo de aventuras.

La edición del Quijote de Avellaneda en 1614 estimuló la terminación de la segunda parte e introdujo algunos cambios, el más notable el viaje a Barcelona en lugar de a Zaragoza o el encuentro con Álvaro Tarfe, personaje de Avellaneda. La figura de Sancho crece en esta segunda parte a costa de don Quijote, que va perdiendo su exaltación mientras aumentaba la confianza del escudero (episodio de la Cueva de Montesinos, gobierno de la Ínsula Barataria). El autor parece no tener plan previo para la redacción de la primera parte, tales son los cambios y titubeos.

![]()

APUNTE PARA LA BATALLA DEL VIZCAÍNO, POR JOSÉ MORENO CARBONERO

Menéndez Pidal expuso la hipótesis de que Cervantes se pudo inspirar en el Entremés de los romances, anónimo, fechable hacia 1591, en el que un hombre enloquece por la lectura abusiva de romances. Pero esta fuente, de ser cierta, desaparece en el capítulo del escrutinio, donde ya no hay recopilaciones de romances. Según esta hipótesis, Cervantes debió empezar a escribir una novela corta que después se fue ampliando. Don Quijote y Sancho cobraron vida propia con unas exigencias que Cervantes debía atender. Por eso Unamuno pudo decir que don Quijote había inventado a Cervantes. Este modo de escribir, sin un plan previo totalmente cerrado, ha dado lugar a las mejores novelas modernas.

El Quijote es fundamentalmente una novela dialogada, y mediante el diálogo se van construyendo los personajes, los cuales van cobrando vida. Entre los diálogos van apareciendo discursos que son auténticas oratorias y constituyen algunos fragmentos más apreciados de la obra como el discurso sobre la Edad de Oro, las armas y las letras, consejos para el gobierno de la Ínsula, etc. El diálogo permitió a Cervantes presentar gran variedad de registros idiomáticos, desde el altisonante y paródico de don Quijote hasta la lengua de germanía de los galeotes; demuestra así el autor su dominio no sólo de la lengua culta y literaria, sino también de la lengua oral en diversos niveles sociales.

![]()

Con frecuencia don Quijote corrige expresiones de Sancho hasta provocar el enfado de éste, que alega que ser entendido es mejor que ser correcto. El uso de refranes es un rasgo caracterizador de la forma de expresión de Sancho, que comienza utilizándolos de vez en cuando hasta llegar a ensartar uno tras otro, causando la irritación de don Quijote que termina usándolos también. Los refranes, ensalzados por los humanistas y ya utilizados en obras literarias anteriores eran bien considerados como expresión sabia del conocimiento popular. Hay en toda la obra una gran preocupación por la palabra y una gran flexibilidad en los registros. Si el habla de Sancho se caracteriza por los vulgarismos y refranes, la de don Quijote por los arcaísmos y remilgos con los que Cervantes parodiaba las novelas caballerescas y pastoriles. Pero el ideal del autor es el estilo natural, en la mejor tradición renacentista huyendo de los adornos innecesarios y de la complejidad y oscuridad que cultivaron los barrocos.

La riqueza y complejidad del Quijote son extremas. Desfilan por sus páginas más de 300 personajes, con los que muestra Cervantes su capacidad para la invención de nombres extraños, y numerosos escenarios, proporcionando así al lector un retablo de la sociedad de la época. Las oposiciones de contrarios se cruzan y entrecruzan: los real y lo ideal, la vida y la ficción la tragedia u la comedia, la locura u la cordura, el ser y el parecer, la bondad y la maldad, lo justo y lo injusto, lo sublime y lo vil, porque para Cervantes los contrarios son inseparables, como los dos protagonistas.

![]()

Sancho va cobrando importancia hasta equipararse a su señor en un proceso de “quijotización”; Don Quijote admira y respeta más y más a su escudero, en un proceso de “sanchización”. La primera parte de la obra se convierte en material novelesco de la segunda, de modo que don Quijote y Sancho parecen cobrar vida real fuera de la obra. El autor, asimilable al yo narrativo del comienzo, renuncia a la autoría con el recurso del manuscrito encontrado. Cervantes expone criterios literarios en varias ocasiones: escrutinio de la biblioteca de don Quijote, discurso sobre la poesía. Se parodian los libros de caballerías por su inverosimilitud y mal estilo, pero se reconocen sus valores morales, su variedad y capacidad de entretenimiento. Hay paternalismo ante las mujeres, pero también aparecen las que quieren labrase su propio destino en libertad, como Marcela. El honor y la gloria mueven a don Quijote, pero también el amor, personificado en su señora Dulcinea y presente en todas las novelas intercaladas. La ambigüedad enseñorea toda la obra, lo que permite múltiples lecturas e interpretaciones, quizás tantas como lectores.

La bibliografía sobre el Quijote alcanza muchos cientos de estudios; las interpretaciones de tan compleja obra son variadísimas. No hay escritor de importancia que no reconozca su deuda con la obra cervantina. La novela moderna empieza su andadura en el Quijote y los cuatrocientos años pasados desde su aparición no ha hecho más que acrecentar su interés.

Posiblemente la clave de su éxito esté en el hombre, lo que más importaba a Cervantes. Todos lo hombres son don Quijote y Sancho, con sus mismos anhelos, grandezas y miserias. Todos los hombres viven la ficción de vivir y saben que son hijos de sus obras.

La universalidad del Quijote demuestra la igualdad de todos los hombres.

![]()

EDICIÓN FRANCESA, DE BERTHOLD MAHN

LA INFLUENCIA DEL QUIJOTE EN LA LITERATURA UNIVERSAL

Miguel de Cervantes es uno de los españoles más ilustres y universales, uno de los que mayor influencia internacional y proyección histórica ha desarrollado tras su muerte. El influjo de su obra que ha ejercido a muchos escritores, tanto nacionales como extranjeros, ha quedado demostrado en los últimos siglos. El Quijote ha demostrado tener un valor universal e intemporal.

La novela inglesa del siglo XVIII encontró en el Quijote un auténtico paradigma literario en autores como Henri Fielding, Laurence Sterne y Tobias George Smollet.

Henri Fielding realizó una parodia “a la manera de Cervantes” la novela de Samuel Richardson Pamela o la virtud recompensada, igual que el español había hecho con los libros de caballerías. En Tom Jones (1749) reflejó su mayor inspiración cervantina, en esta obra intentó seguir las líneas maestras del hidalgo manchego al quien citó en varias ocasiones.

Laurence Sterne escribió Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy (1760-1767) en la cual imita el trayecto quijotesco recreándolo con multitud de elogios al Quijote.

Tobias George Smollet escribió Sir Launcelot Graves (1760).

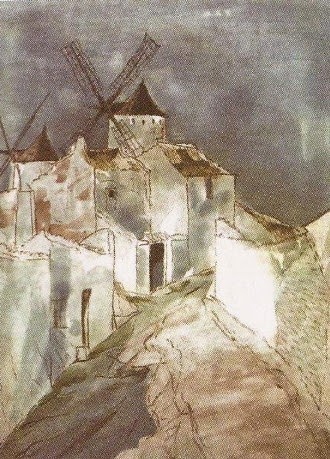

![]()

MOLINOS DE LA MANCHA, POR AGUSTÍN REDONDELA

La influencia del Quijote en la literatura universal se dejó expresar durante el siglo XIX, cuando se inicia el Siglo de Oro de la novela.

En América también se encuentran resonancias quijotescas al otro lado del Atlántico, como El fauno de mármol (1860) de Nathaniel Hawthorne; La chaqueta blanca (1850) y Mobi Dick (1850) de Herman Melville; Tom Sawer (1876), Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), y Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889) de Mark Twain son sólo algunas de las obras de autores norteamericanos que, de manera más o menos explícita, ponen de manifiesto la influencia del Quijote.

El Wilhelm Meister escrita por Goethe (1829) presenta influencias cervantinas, especialmente en el inicio de un Fausto rodeado de libros.

En Inglaterra destaca Los papeles póstumos del club Pickwick, escrita por Charles Dickens en 1836. Pickwick en una quijote a la inglesa a medio camino entre la realidad y el idealismo a quien escuda su criado Sam Weller, quien imita a su homólogo español, Sancho Panza hasta en la utilización sucesiva de refranes.

![]()

DON QUIJOTE EN EL BAILE DE LA CASA DE DON ANTONIO MORENO

En Francia destacaron las novelas en clave genuinamente cervantina en Alphonse Daudet gracias a su Tartarin de Tarascon (1872), y a Stendhal en dos de las grandes novelas del realismo francés del siglo XIX, que fueron Rojo y negro (1830), y La Cartuja de Parma (1839). Stendhal reconoció en su autobiografía Vida de Henri Brulard que el descubrimiento del Quijote había supuesto “posiblemente la época más importante de su vida”.

En el país galo también destacó Julien Sorel quien, en su Memorial de Santa Elena, presentó a Fabricio del Dongo, un hidalgo que al igual que el manchego pierde su ilusión tras una derrota, solo que esta fue la de Waterloo. Gustave Flaubert no pudo escapar al influjo del Quijote como quedó de manifiesto en su novela más importante, Madame Bovary (1856), cuyos personajes Emma Bovay y Frédéric Moreau llevan la impronta del mortal hidalgo. Américo Castro y Ortega y Gasset vieron en su protagonista un Quijote femenino. Lo mismo puede decirse del personaje Charles Deslauries de La educación sentimental (1869), de obras como Bouvard y Pecuchet.

Honoré de Balzac se identificó epistolarmente con don Quijote en varias ocasiones, encontrando en este personaje el modelo para algunas de sus creaciones como el Balthasar Claes de La búsqueda del absoluto (1834), o el Lucien Rubempré de Las ilusiones perdidas (1843).

![]()

EL EPISODIO DE LOS MOLINOS DE VIENTO, POR APELES MESTRES

El Quijote también influenció a la literatura rusa, a cuya lengua se tradujo tardíamente en la segunda mitad del siglo XVIII, y no a partir del castellano sino del francés. La primera edición apareció en 1769 por Ignati Antonovich Teils. Sin embargo, la recepción tardía fue fecunda en resultados y más a partir de la traducción que en 1806 realizó Jukovsky.

Konstantín Bátiushkov cita en su poema La respuesta a Turguéniev (1812) a don Quijote y lo mismo hace Karamzín en su poema A un pobre poeta (1796). Aunque Turquéniev dedicó a don Quijote un ensayo y trató de traducir la novela al ruso, lo cierto es que la mayor influencia se produjo en el terreno de la novela. Karamzím pretende comparase con el Quijote en El caballero de nuestro tiempo (1803).

Las Almas muertas (1842) de Nikolai Gógol están empapadas de quijotismo aunque su humor sea más ácido y negro que el de Cervantes. Lo mismo puede decirse de algunos de los personajes tolstoianos desde el Pierre de Guerra y paz (1865) al Nejliudov de Resurreción (1899), pasando por el Liovin de Ana Karénina.

La influencia del Quijote resulta también obvia en Fiódor Dostoyevsky. Su primera mención del Quijote se encuentra en Una novela en nueve cartas (1847). Los ecos cervantinos se perciben también en Crimen y castigo (1866) y Los hermanos Karamázov (1880) pero, sin duda, el mayor influjo quijotesco de halla en El idiota (1872). Su principal protagonista, el príncipe Myshkin, un loco idealista y bueno condenado al fracaso, constituye un trasunto de don Quijote. De hecho, en las notas de Dostoyevsky durante el período de redacción de la novela se hace referencia expresa a paralelismo, por ejemplo, relacionando el monólogo de Myshkin “a la salud del sol” con el discurso de don Quijote sobre la Edad de Oro.

Con estos antecedentes no resultan extrañas las referencias a la novela de Cervantes que aparecen en su Diario de un escritor (1877). Tras que el Quijote es “el más generoso de cuantos héroes ha habido en este mundo”. Dostoyevsky señala:

“Este libro, el más triste de todos, no debe el hombre olvidar llevarlo consigo el día del Juicio Final. Y anunciará el misterio más profundo y terrible del hombre y de la Humanidad que se encuentra contenido en el mismo: que la belleza suprema del hombre, su mayor pureza, su castidad, su lealtad, toda su valía y, al final, todo su mayor talento se consumen infinidad de veces, por desgracia, sin haber reportado a la Humanidad ningún beneficio y convirtiéndose, si llega el caso, el ser humano en hazmerreír sólo porque le ha faltado al ser adornado de tan hermosas cualidades una suprema: el genio necesario para dominar la riqueza y el poder de esos dones, gobernarlos y encaminarlos, no por los fantásticos senderos de la locura, sino por el camino recto, empleándolos en bien del género humano.”

Con todo, es posible que fuera Nikolai Leskóv el autor ruso del siglo XIX más influido por la figura del Quijote. Los héroes de novelas suyas como El pensador solitario, Los ingenieros desinteresados o Una familia en decadencia son claramente quijotescos. En la última de las mencionadas, Dormidón Rogojin, apodado don Quijote Rogojin, se dedica a recorrer los alrededores acompañado de Zinka, un cochero sanchopancesco, dedicándose a “desfacer entuertos”.

![]()

DON QUIJOTE, POR GOTTFRIED FRANZ

También la novelística española del siglo XIX es tributaria en buena medida del Quijote. Si algo de esa influencia se percibe en el rico cosmos de La Regenta (1884) de Leopoldo Alas Clarín, en La desheredada (1881) de Benito Pérez Galdós constituye cúmulo de guiños cervantinos. Su protagonista, Isidora Rufete, ha enloquecido leyendo folletines y vive en una nebulosa irreal que terminará desplomándose. Su padre, un loco, tiene además un nombre significativo, Santiago Quijano-Quijada, como igual de significativo es el origen de los Miquis: el Toboso.

Rasgos quijotescos se encuentran también en Nazarín (1895), otro de los personajes que como Myshkin han sido emparentados con Jesucristo, El amigo Manso (1882), Misericordia y Ángel Guerra (1891).

Ni siquiera los cambios efectuados en la técnica novelística durante el siglo XX han tenido fuerza para excluir al Quijote de las fuentes visitadas por los autores contemporáneos. Casi puede afirmase que ni uno solo de los innovadores desde Joyce a Faulkner pasando por Proust o Kafka ha evitado el Quijote. El Ulises (1922) de James Joyce, En busca del tiempo perdido (1913-1927) de Marcel Proust, La montaña mágica (1924) de Thomas Mann, Los monederos falsos (1925) de André Gide, La vida de don Quijote y Sancho (1905) y Niebla (1914) de Miguel Unamuno, Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, La saga/fuga de J.B. (1972) de Gonzalo Torrente Ballester, Monseñor Quijote de Graham Greene, Contrapunto de Aldous Huxley, Las palmeras salvajes de William Faulkner, o Pedro Páramo de Juan Rulfo, son sólo algunas de las obras, en mayor o menor medida, tributarias del Quijote.

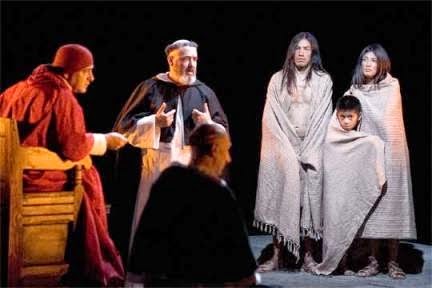

![]()

ÓLEO DE JOSÉ MORENO

En el teatro, mención especial merece el reflejo de la figura del hidalgo manchego y de la novela en que se narran sus aventuras. Hoy en día está comúnmente aceptado que las técnicas de Bertolt Brecht, Luigi Pirandello y Samuel Beckett son tributarias del Quijote. El efecto de distanciamiento del primero para llevar al espectador a reflexionar más profundamente, la autonomía de los personajes del segundo y la insistencia del tercero en que sea el mismo espectador el que aclare e interprete las situaciones están ya presentes en la novela más famosa de Cervantes. Tampoco ha sido reticente el teatro en intentar adaptar a la escena las aventuras de don Quijote.

Fielding escribió una comedia, sin mucho mérito, titulada Don Quijote en Inglaterra cuando tenía veinte años. La aportación más interesante posiblemente sea la del escritor ruso Mijaíl Bulgákov, quien consideraba a Cervantes el “rey de los escritores españoles” y en 1938 escribió parte de la correspondencia dirigida a su esposa en español como consecuencia de un estado emocional en el que “tomaba el Quijote por asalto”. Fruto de este entusiasmo fue su Don Quijote, en el que intenta reducir al lenguaje teatral la novela cervantina. Bulgákov no logra su objetivo aunque es realmente fiel al original, pero sí consigue crear un alegato en favor de la libertad precisamente en la época de las grandes purgas estalinistas. El don Quijote que, al final, se lamenta porque aunque apenas le ha hecho daño el acero del caballero de la Blanca Luna, su acción le ha privado de libertad, recuerda dramáticamente a un Bulgákov que no fue deportado ni detenido por Stalin pero que se vio desprovisto de la libertad de crear y publicar.

![]()

DON QUIJOTE Y SANCHO DE VICEN VAN GOGH

Dentro del teatro, pero ya en el género musical, se encuentra The man of La Mancha con texto de Dale Wasserman y música de Mitch Leigh, que posteriormente sería convertido en película protagonizada por Peter O´Toole en el papel de don Quijote y por Sofia Loren en el de Aldonza-Dulcinea. Es una obra de hermosa música y brillantes letras que recogen parte del espíritu quijotesco, aunque es deficiente su adaptación del texto cervantino. Aldonza Lorenzo-Dulcinea es confundida con una prostituta de la venta lejanamente parecida a Maritornes, y del Quijote original queda rastro sólo en la aventura de los molinos de viento y en la del yelmo de Manbrino. Además, Cervantes es reducido a prisión por la Inquisición como escritor disidente, algo un tanto distanciado de la Historia por más que el escritor no dejara de manifestar en su novela cervantina aunque en los aspectos ya señalados no resulte del todo desafortunada.

Desde el punto de vista musical y cinematográfico ha habido referencias al Quijote mucho más brillantes. La ópera Don Quijote de Massenet (1910), magistralmente interpretada por el ruso Fiodor Shaliapin, el Don Quijote de Richard Strauss, Las ausencias de Dulcinea y El retablo de Maese Pedro del maestro Rodrigo y el Don Quijote velando las armas de Óscar Esplá son buena muestra en el terreno musical.

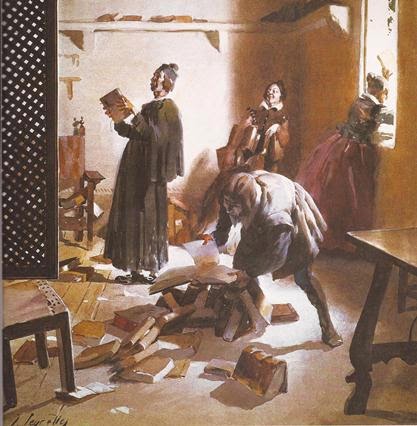

![]()

QUEMA DE LIBROS POR EL CURA, EL BARBERO Y EL AMA, POR JOSÉ SEGRE

LA OBRA CINEMATOGRÁFICA DEL QUIJOTE

Al igual que hiciesen los artistas del pasado, guionistas y directores han venido adaptando el Quijote desde el mismo nacimiento del cine. Al punto, que se tiene noticias de una film francés de 1898, titulado Don Quichotte, que no sería más que una corta escena muda. A ésta le sucedieron películas italianas, inglesas y españolas, coincidentes con la celebración del tercer centenario de su publicación, en 1905. Y el proceso se repetirá hasta nuestros días, en que superamos la cuarentena de versiones sobre esta obra, dentro de la filmografía mundial. En esa relación existen dos constantes: una, la adecuación de la novela a los valores dominantes en cada época, como ha sucedido con las biografías de Cervantes; y otra, la nacionalización de los arquetipos de don Quijote y Sancho.

De este modo, en lo que atañe a los valores, mientras Don Quijote de La Mancha (España, 1948) de Rafael Gil se inscribe en la corriente historicista de la posguerra, el Don Quijote de Orson Wells (1992) refleja el exotismo con que un norteamericano observa el mundo rural hispano, mientras que las dos partes filmadas por Manuel Gutiérrez Aragón (El Quijote, en 1991, y El caballero don Quijote, en 2002) son más fieles a la sociedad del Siglo de Oro, en la que se desarrolla la acción.

En cuanto a la apropiación localista de unos personajes universales, es destacable Don Quixote (Francia, 1932) de Georg Pabst, en el que el cantante de ópera Chaliapin se mueve en aldeas galas; la soviética Don-Kibot (URSS, 1957), con excelentes interpretaciones y cuidada fotografía de la estepa, está protagonizada por Nikolai Cherkassov y dirigida por Grigori Kozintsev; o Don Quijote en el Oeste (USA, 1971) de Robert Butler, en la que mudan las caballerías por los trenes y las lanzas por las pistolas y cartucheras.

![]()

La novela cervantina no sólo ha sido llevada a la gran pantalla, sino a los formatos más diversos, a los géneros más dispares. Entre los formatos se encuentran la televisión, el cortometraje, los documentos, el vídeo, el DVD y la Red. En cuanto a los géneros, van desde la comedia, como las protagonizadas por Cantinflas, hasta los musicales, como El hombre de La Mancha (Italia, 1972). Pero también ballets, dibujos animados, cintas heróticas y aún pornográficas.

De este modo, en los que atañe a los valores, mientras Don Quijote de La Mancha (España, 1947) de Rafael Gil se inscribe en la corriente historicista de la postguerra, el Don Quijote de Orson Welles (1992) refleja el exotismo con que un norteamericano observa el mundo rural hispano.

La mejor adaptación en serie televisiva es sin duda El Quijote (1990) bajo la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón, interpretada por Fernando Rey y Alfredo Landa en sus principales papeles y con guion entre otros del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. El resultado fueron cinco horas de metraje sobre la primera parte de la novela. Gutiérrez Aragón continuó con otra adaptación realizada en el siglo XXI, denominada El caballero don Quijote (2002) e interpretada por Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias. Ambas obras cinematográficas son bastante fieles a la sociedad del Siglos de Oro, en la que se desarrolla la acción.

Pero también ballets, dibujos animados, cintas eróticas y aún pornográficas. Un film sobre la “inadaptación” del Quijote como es Lost in La Mancha (USA, 2003) de Terry Guiliam. Pues bien, hasta en este Quijote deconstruido, en este rodaje fracasado, puede respirarse algo del espíritu aventurero de nuestro ingenioso hidalgo. Toda una fuente de inspiración para el cine.

La temática de todas estas obras de arte, en sus diversos géneros, trata desde la búsqueda del amor nobel al idealismo, desde el anhelo de libertad al deseo de supervivencia, entre otros aspectos. Pero además esta temática queda expresada en un juego de caracteres y situaciones cargados de ternura, compasión y fresco humor. Esas características son las que explican la influencia imperecedera del Quijote y su dilatado y continuo influjo en culturas que en ocasiones poco o nada están relacionadas con la española.

![]()

![]()

![]()

![]()

LA OBRA GRÁFICA DEL QUIJOTE

Las primeras imágenes del Quijote de las que se tiene noticia corresponden a un texto francés: Seconde partie de l´histoire de l´ingénieux et redoutable chevalier Don Quichot de la Manche (París, 1618). Las que habían aparecido con anterioridad en las portadas de dos de las impresiones de Lisboa en 1605, por ejemplo, repetían el estereotipo de caballeros y escuderos que habían heredado de los viejos libros de caballerías.

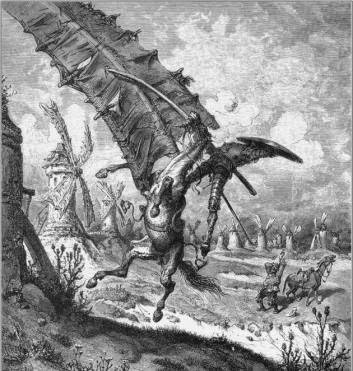

Jacob Savery (1617-1666) parece ser el primer ilustrador de la novela Den Verstandin en Vroonien Ridder Don Quichot de la Mancha (1657), para la que creó veinticuatro estampas, pues con anterioridad sólo habían aparecido colecciones de láminas sueltas o ediciones con número muy reducido de grabados. Las escenas escogidas se centraban en los episodios más burlescos, de acuerdo con la interpretación divertida del Quijote de sus primeros lectores. Su primer imitador fue Frederick Boutatts (1610-1676), quien realizó dieciséis estampas (Bruselas, 1662) aunque en ediciones posteriores fue ampliando ese número hasta treinta y dos.

SERIE DE DIBUJOS ANIMADOS

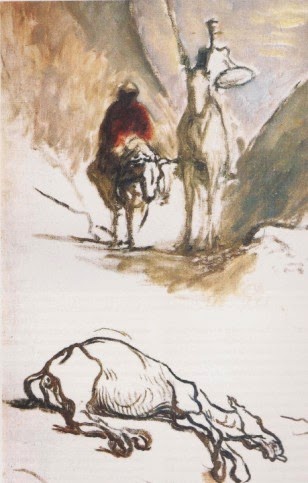

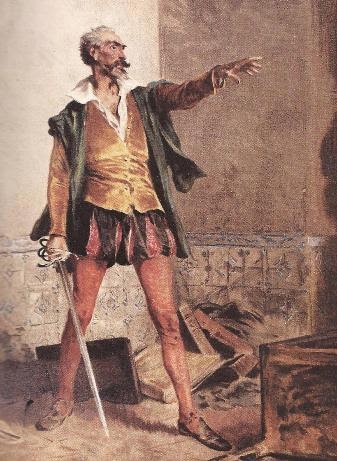

La obra de Cervantes atrajo desde sus orígenes a numerosos artistas. Entre otros Jérome David (primera mitad del siglo XVII), Jean-Honré Fragonard (1732-1806), Adolph Schrödter (1805-1875) u Honoré Daumier (1808-1879), quienes realizaron colecciones de estampas quijotescas. También el caso de Charles-Joseph Natoire (1700-1777), Johann Christian Lotsch (1790-1873), Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), Ignacio Zuloaga (1870-1945), Pablo Ruiz Picasso, Antio Winkelhofer (1904-1977) o José Vela Zanetti (1913-1999, quienes recrearon varias escenas de la novela, aunque ninguna de ellas fuera creada, en un principio, para una edición del Quijote. Entre los autores más recientes destacan Salvador Dalí, Eduardo Arroyo, Antonio Saura o Antonio Mingote.

Las primeras ilustraciones del Quijote realizadas en España fueron las de Diego de Obregón hacia la segunda mitad del siglo XVII. La mayoría son copias de las que habían aparecido en los Países Bajos y, aunque su ejecución resultó muy tosca, supo captar mejor que sus modelos la expresión y el movimiento de los personajes.

Concebidas originalmente como una serie de lujosos tapices, las ilustraciones de Charles-Antoine Coypel (1694-1725) reflejan sobre todo escenas divertidas y cortesanas. Fueron las más reproducidas e imitadas de las ilustraciones dieciochescas.

Las ilustraciones de Obregón para Vida y hechos del Quijote (1735), en su mayor parte inspiradas en impresiones anteriores, fueron imitadas a lo largo del siglo XVIII, primero en grabados al cobre y más tarde al boj. Imprentas como las de Antonio Sanz o Juan de San Martín, en Madrid, o la de Jolis, en Barcelona, utilizaron estos tacos de madera para acompañar el texto de las ediciones más populares.

La primera edición del Quijote en lengua original publicada en Inglaterra fue Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, impresa en Londres en 1738 por Tonson, con variedad de ilustraciones.

En la vida de Cervantes escrita por Gregorio Mayans y Siscar, con texto corregido por Pedro Pineda, destaca el retrato del autor, obra de Kent. Esta obra estaba ilustrada con 68 grabados al cobre por Vander Gucht, Vertne, Baron y Claude de Bosc, dibujadas por Vanderbanck y G. Kent. Para otro Quijote publicado en Inglaterra en 1738, las estampas se encargaron a John Vanderbank. Este realizó el primer gran intento de ilustrar el Quijote ciñéndose a las indicaciones de la novela, de acuerdo con el magno proyecto editorial de Lord Carteerd.

DON QUIJOTE Y LA MULA MUERTA, POR HONORÉ DAUMIER

Las ilustraciones de Francis Hayman (1708-1776) que retratan paisajes agrestes en una edición de 1755, se asemejan más a decorados teatrales con ecos shakerpeareanos en los que don Quijote suele aparecer con aspecto alocado. Las ediciones inglesas fueron un aliciente para que, por fin, auspiciada por la Real Academia Española, apareciera la más ambiciosa de las impresiones del Quijote: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, edición Real Academia Española, Joaquín Ibarra (Madrid, 1780), en cuatro volúmenes. Al frente de los ilustradores figuraban José del Castillo (1737-1793) y Antonio Carnicero (1748-1814). La fidelidad al texto quedó de manifiesto en casi todas las escenas representadas, de un marcado tono clásico y, sobre todo, en su cuidada ambientación netamente española.

El éxito del Quijote de la Real Academia movió a otros impresores españoles a realizar grandes ediciones ilustradas de la novela. Es destacable la de Juan Antonio Pellicer, cuyas estampas fueron dibujadas por un equipo de ilustradores dirigido por Agustín Navarro (1754-1787) y José Camarón (1730-1803). Tan interesante como su trabajo, que es un modelo de clasicismo, resulta su deseo de ceñirse a los detalles históricos. En buena medida, las composiciones de Roben Smirke (1752-1845) se pueden considerar la primera interpretación romántica de la novela desde el punto de vista plástico. El ejemplar de bibliofilia Don Quichotte de la Manche o El Quijote de Florián, llamado así por la libre traducción de esta obra maestra, impreso por Didot L´ainé (París, 1799), en tres volúmenes, con una bella encuadernación con piel y decoración arbórea, con 24 láminas dibujadas por Jefebre y Lebardier; grabadas por Masquelier, Coiny, Halbou, Godefroy, Gaucher y Dambrun.

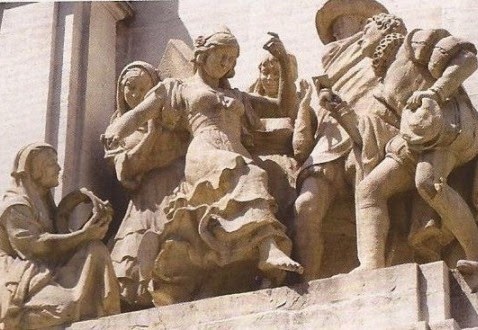

![]()

DON QUIJOTE, GUIADO POR LA LOCURA, ABANDONA SU HOGAR PARA CONVERTIRSE EN CABALLERO ANDANTE, POR ANTOINE COYPEL

Desde la óptica del romanticismo, Tony Johannot (1803-1853) consiguió reflejar la dualidad en que vive don Quijote, escindido entre su mundo de fantasías caballerescas y la dura realidad que le rodea. La nueva técnica de la xilografía le permitió incluir en una edición de 1836 ilustraciones no sólo en hojas intercaladas en el libro (como había sido habitual hasta entonces), sino en cualquier lugar del texto. Fue el ilustrador más reproducido en el siglo XIX, hasta que se vio superado por el éxito de Doré. Más cercanos al clasicismo de las ilustraciones dieciochescas que a las nuevas tendencias románticas los dibujantes de esta monumental edición que vio la luz en Barcelona en 1859, entre los que destacan Claudio Lorenzale (1814-1889), Luis de Madrazo (1825-1897) y Raimundo de Madrazo (1841-1920), supieron recrear fielmente el espíritu a la vez trágico y burlón de la novela.

Pero nadie como Gustave Doré (1832-1883) supo reflejar los sueños de don Quijote, la realidad que le rodea y el contraste entre su deseo de gloria, su desánimo, su sufrimiento o la profundidad de su melancolía. Estas estampas han sido las más populares y aún hoy se siguen reproduciendo con éxito. Sin abandonar plenamente la escuela romántica, Adolphe Lalauze (1838-1900) supo crear un estilo propio que lo superaba y lo acercaba al realismo. Su don Quijote es solemne y heroico en todos sus detalles y sus ilustraciones no incluyeron ningún episodio cómico, aunque para ello tuviera que traicionar algunas de las indicaciones del texto.

ILUSTRACIÓN DE APELES MESTRES

La tendencia realista vuelve a aparecer en las ilustraciones de Ricardo de los Ríos (1846-1929) de disposición aparentemente sencilla, pero cuidada hasta en los últimos detalles en una edición de 1880. También en este caso el artista rehuyó los episodios cómicos para mostrar un protagonista heroico, aunque sin elevarlo a sublime. Los postulados del realismo quedan de manifiesto en las ilustraciones en las que Ricardo Balaca (1844-1880) y su continuador José Luis Pellicer (1842-1901) reflejaron el mundo de la novela de una manera fiel y objetiva.

Con una perspectiva muy renovadora, William Heath Robinson (1872-1144) realizó en 1897 un programa de ilustraciones completamente diferentes de los aparecidos hasta el momento, pues escogió escenas y retratos de personajes que nunca antes se habían representando. En su obra se reflejan las nuevas tendencias del arte de la segunda mitad del siglo XIX, como el prerrafaelismo o el simbolismo. Tras una larga experiencia como pintor de escenas quijotescas por las que cobró gran fama, José Moreno Carbonero (1860-1942) recibió el encargo de ilustrar una edición de la obra en colaboración con Laureano Barrau (1863-1950). Dentro de la óptica realista en sus composiciones, queda de manifiesto la importancia del paisaje castellano, árido y cegador, en el que los personajes se encuentran solos frente a todas las desgracias en la edición del El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de 1898.

El gran renovador de los ilustrados españoles fue sin duda Daniel Urrabieta Vierge (1851-1904). Sus imágenes, realizadas con trazos enérgicos y decididos, transmiten una gran impresión de fuerza, acorde con las escenas que retratan. Tras un primer intento frustrado de ilustrar la novela (hacia 1875), sólo póstumamente se pudo publicar todo el programa iconográfico que creó para ella. Ya en pleno camino hacia las vanguardias se encuentran las ilustraciones de Karl Walser (1877-1943), de una falsa simplicidad infantil. Su estilo es desenvuelto en franca oposición a los postulados realistas.

Un digno sucesor de Urrabieta Vierge podría ser Ricardo Marín (1874-1942). Su estilo es periodístico e impresionista, rápido y vigoroso, heredero de los apuntes periodísticos con que se formó y de las corrientes impresionistas del momento, consiguen transmitir en un Quijote publicado en 1916 una sensación de inmediatez.

El estilo desenfadado, pero expresivo, de Gustave Blanchot (1888-1968), quien firma con el pseudónimo de Gus Bofio, influenciado por las revistas humorísticas de los primeros decenios del siglo XX, supo ahondar en la interpretación divertida de la novela. Todos los personajes aparecen deformados de una manera ridícula, plasmados con una comicidad brutal. Pocos artistas renovaron profundamente el mundo de las ilustraciones quijotescas como Hermann Paul René Georges (1874-1940). Sus grabados públicos en 1931 son puro simbolismo y evocación.

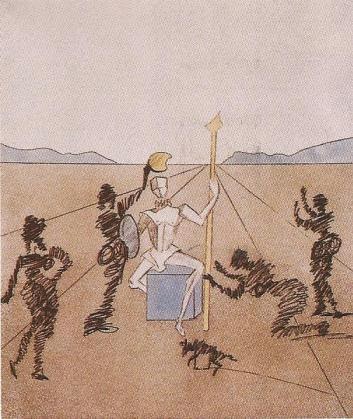

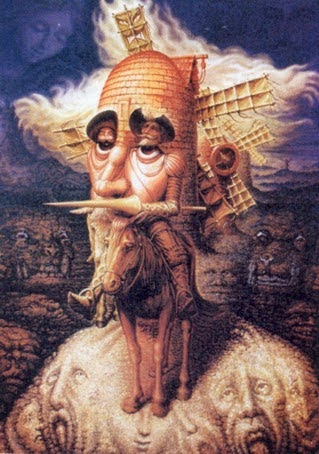

DON QUIJOTE CONTRA LOS MOLINOS, POR ROBERTO DOMINGO

Al igual que hizo con las otras grandes obras que ilustró, Salvador Dalí no se limitó a convertir en imágenes el texto de Cervantes, sino que volcó sobre él su propia fantasía, sus visiones oníricas y sus propias obsesiones aunque para ello tuviera que traicionar parte del texto original. El surrealismo encontró en esta novela un campo abierto para manifestarse con completa libertad. Se pueden encontrar en el libro: The life and Achivements of the Renowned don Quijote de la Mancha, (Rand House, Nueva York, 1946).

José Segrelles (1885-1969) dedicó toda su vida a ilustrar el Quijote, pues empezó su labor en 1918 y no la concluyó hasta 1966. En El ingenioso hidalgo son Quijote de la Mancha (Espasa Calpe, Madrid, 1966) supo llenar la lámina con pocos elementos, siempre en movimiento o inestables, creando fuertes contrastes entre colores o entre luces y sombras.

Las abundantes ilustraciones de Eberhard Schlotter (1921), realizadas desde la óptica expresionista, pero a la vez herederas de los grandes grabados alemanes del Renacimiento, intentan captar la esencia de los personajes y las situaciones que reflejan. Estas ilustraciones aparecen en El Quijote leído por Camino José Cela (Rembrandt, Alicante, 1979-1982).

Finalmente, entre los autores contemporáneos deben mencionarse las composiciones y dibujos de Antonio Saura (1930-1998), en la línea del neofiguracionismo, en la obra Don Quijote de la Mancha (ed. Martín de Riquer, Círculos de Lectores, Barcelona, 1987). Su visión busca la destrucción o la distorsión del objeto, someterlo a una cierta violencia gestual para que aparezca su más honda esencia.

Otros ilustradores a tener en cuenta son Daniel Chodowiecki (1726-1801), Thomas Stothard (1755-1834), George Cruiskshank (1792-1878), J. Grandville (1803-1847), Célestin Nanteuil (1813-1873), Walter Crane (1845-1915), Jean de Bosschére (1881-1953), Albert Becaris (1901-1980) y Gérad Garouste (1946).

DESHOLLINADOR, POR EDUARDO ARROLLO

EL QUIJOTE COMO EXPRESIÓN DE LA CRISIS BARROCA

Cervantes ha sido considerado escritor tardío del Renacimiento por su estilo claro y moderado, alejado de conceptismos y culteranismos; pero puede ser considerado también autor barroco, en valores estéticos e interpretación filosófica.

Como obra de arte el Quijote es barroco por la polaridad Quijote-Sancho, representando el primero el idealismo, y el segundo el realismo. Son pues representantes de dos interpretaciones de la realidad antagónicas, lejos delaurea mediocritas renacentista.

![]()

EL QUIJOTE Y LOS MOLINOS DE VIENTO

El Quijote es por tanto un constante salto entre ficción y realidad, siendo don Quijote una persona real que se convierte en personaje literario, y siendo toda la novela un laberinto barroco, de carácter abierto, apareciendo la primera parte conclusa, mientras que fue ampliada por Cervantes y Alonso Fernández de Avellaneda. Y barroca es también la inserción que hizo Cervantes en el Quijote de novelas cortas y episodios paralelos.

La propia figura de don Quijote como caballero andante es un arquetipo barroco, que realiza el ideal de discreción de la época. Y el fin último que guía a don Quijote es la fe en una restauración de la utopía renacentista: los ideales caballerescos; que son una actitud típica barroca, opuesta a la racionalista del Renacimiento.

El Quijote posee pues componentes estilísticos barrocos, con independencia de su significado contextual: expresiones cerradas, inserciones equilibradas, quiasmos paralelo-antitéticos, sumas, exageraciones, etc.

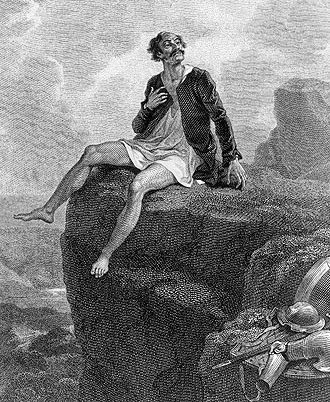

![]()

PENITENCIA DE DON QUIJOTE EN SIERRA MORENA

Cervantes compartió por tanto la ideología de la Contrarreforma, e incluso sintió admiración por los jesuitas. Y barroco es también el Quijote por condenar los libros de caballerías y exaltar el espíritu caballeresco; ideal medieval de la caballería andante, y aspiración utópica renacentista; línea bucólico-pastoril, y la heroica del ideal caballeresco; restauración de la edad dorada mediante la restauración del ideal caballeresco.

El Quijote expresó los contrastes de la cultura barroca: visión riquísima de la realidad problemática, exaltación y burla del idealismo, ilusiones de una España católica y su crítica racionalista; novela de la incertidumbre y ambigüedad de la vida barroca; juego dialéctico y de perspectivas, y constante oposición de ser-parecer, realidad-fantasía, locura-cordura, drama-comedia, sublime-grotesco; naturaleza de la verdad, ilusión y fantasía, carácter proteico de la realidad, ideal de vida humana, significado de la locura, relaciones entre poesía e historia.

La compatibilidad entre lo medieval y lo renacentista se realiza a través de la ideología erasmista: discurso de las Armas y las Letras, por ejemplo, en el que la aspiración suprema de las armas es la paz. Pero el Quijote es barroco también en esto, porque demuestra la imposibilidad de la realización del ideal erasmista en un tiempo que ya ha comenzado a vivir los ideales de la edad moderna a través de la artillería. Y es que Cervantes participó en la herencia de elementos utópicos del reinado de Carlos I, que considera utópicos en el ambiente socio-político de su mundo histórico.

VISIONES DEL QUIJOTE, POR OCTAVIO OCAMPO

El Quijote es así expresión en parte del desengaño barroco contrarreformista, eje de la novela. Y don Quijote ejemplifica ese proceso cuando ve trasformada a Dulcinea en tosca labradora, o durante su estancia en casa de los duques; incluso cuando se retira a su aldea tras la derrota final a cargo del bachiller Sansón Carrasco. Es por eso choque entre los ideales guerreros y caballerescos del Medievo y las aspiraciones modernizantes del Renacimiento.

Cervantes tiene pues presente el cogito unos años antes que Descartes, aunque la realidad objetiva se le impone constantemente mediante la forma de fracaso (episodios de los molinos de viento, cueros de vino tinto, galeotes, etc.). Compatibilizando la realidad objetiva y su representación subjetiva mediante el encantamiento. Los fracasos de don Quijote son pues mera apariencia, producto del encantamiento. Aunque en don Quijote su representación del mundo se conjuga con un elemento ético, pues esa representación tiende a hacerse realidad, transformándola mediante la voluntad del héroe que quiere imponer la justicia. Y el enamoramiento de Dulcinea resulta también necesario, “porque el caballero andante sin amores es árbol sin hojas y sin fruto”.

ILUSTRACIÓN DE LA EDICIÓN DE IBARRA DE 1780

MOLINOS DE LA MANCHA, POR AGUSTÍN DE LA MANCHA

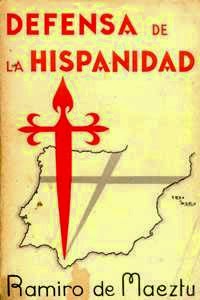

FILOSOFÍA DEL QUIJOTE O DONQUIJOTISMO FILOSÓFICO

La genialidad de Cervantes emana de su identificación con el pueblo español, por lo que el Quijote se convirtió en símbolo de la personalidad de Cervantes y de la España de su tiempo. El libro de Cervantes no tiene nada que ver con los tratados de filosofía, pero el personaje creado por él y los discursos que pronuncia a lo largo de su periplo de aventuras constituyen la esencia más pura y acabada del Humanismo español. El hidalgo manchego encarna todos los valores defendidos por nuestros mejores filósofos, místicos y hombres de letras. Eso explica la atención especial que el mundo ha prestado a la obra de Cervantes, sea para admirarla o para burlarse de ella.

Existe una conexión entre el donquijotismo filosófico y el alma española que hacen entender nuestra historia, nuestra identidad humana y espiritual más íntima. Varios son los autores españoles que así lo han considerado.

Fue en el siglo XIX cuando se apreció en España el Quijote como subjetivismo moderno, llegando Patricio de Azcárate en Exposición histórica-crítica de los sistemas filosóficos modernos y verdaderos principios de la ciencia (1861) a considerar a Cervantes antecedente de Descartes.

Ramón de Campoamor afirmó que el Cervantes psicólogo procede del socrático, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española: La metafísica limpia, fija y da esplendor al lenguaje (1862).

Federico de Castro, en Cervantes y la filosofía española (1870), dijo que Cervantes “retrató en sus héroes la lucha entre el espiritualismo mítico y el sensualismo materialista”.

Y Emilio Lledó, en Interpretación y teoría de don Quijote (1957) vio teoría en la interpretación de la realidad que fue haciendo don Quijote, pues la realidad cotidiana se sobrepone a la interior, estructurada en torno al ideal caballeresco; imponiéndose la supremacía del yo quijotesco a la realidad histórica y objetiva, sin dejar de admitirla.

ESTATUA DE DUCINEA DEL TOBOSO Y DON QUIJOTE EN LA VILLA DE TOBOSO

Juan Valera, Menéndez Pelayo y José María Asensio negaron valores ideológicos a la creación cervantina, destacando en ella sólo sus aspectos estéticos, literarios y humanos.

Fue la Generación del 98 la que inició una recta y justa interpretación del Quijote, publicando Santiago Ramón y Cajal Psicología de don Quijote y el quijotismo (1905); Juan José Morato Don Quijote y los oprimidos; Rafael Salillas El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1905); Claudio Sánchez Albornoz Raíces medievales del Quijote (1958); Lorenzo de Benito El sentimiento de la justicia en don Quijote y Sancho; Cayetano Alvear y Ramírez de Arellano Causa de la universalidad del Quijote.

Adolfo Bonilla y San Martín, en Don Quijote y el pensamiento español (1905), afirmó que la filosofía española es la de don Quijote y Sancho Panza, porque ambos integran y componen el conjunto.

Ramiro de Maeztu explica en su obra Don Quijote, don Juan y la Celestina (1926), que don Quijote es “la filosofía que ha llegado a convertirse en máxima única de nuestra alma española”.

Miguel de Unamuno se preguntó que de haber una filosofía española esa era la del donquijotismo. El escritor bilbaíno escribió Vida de don Quijote y Sancho (1905) y Sobre la lectura e interpretación del Quijote.

Ángel Ganivet señaló que “el entendimiento que más hondo ha penetrado en el alma de nuestra nación es el del libro inmortal de Cervantes”.

Menéndez Pelayo consideró que la derrota de nuestro caballero “no es más que aparente, porque su aspiración generosa permanece íntegra, y se vería cumplida en un mundo mejor”.

Joaquín Costa, uno de los españoles más críticos con nuestros defectos y males endémicos, escribió en 1906 en el prólogo al libro Juan Corazón de R. Sánchez Díaz: “En medio de los defectos de España resplandece una virtud que ninguna otra nación ha demostrado poseer en igual grado. Es la representación de un ideal de piedad, de humanidad, de justicia, de viva y efectiva solidaridad… Es aquel espíritu romántico y aun místico que en la declinación de su Siglo de Oro la llevó a erigirse temerariamente en brazo armado de una idea espiritual, después de todo elevada, sacrificándole, sublime Quijote de las naciones, su presente y su porvenir.”

Américo Castro en El pensamiento de Cervantes (1925) afirmó que “El cristianismo de Cervantes es esencialmente erasmista”.

“El Quijote va contra los libros de caballerías, pero está animado del espíritu caballeresco”, había opinado Juan Valera.

“España produjo el último florecimiento de la literatura caballeresca en Europa, haciendo penetrar los ideales caballerescos por la puerta de la edad moderna”, añadió Ramón Menéndez Pidal.

“En el pensamiento de Cervantes están vigentes creencias e ideales ligados íntimamente a las corrientes espirituales que vienen de los siglos anteriores”, concluyó José Antonio Maravall.

En cambio, algún otro como Ortega y Gasset considera en sus Meditaciones del Quijote (1914) que suponer todo eso es un “equívoco”. Para él “Cervantes mira al mundo desde la cumbre del Renacimiento”.

ESTATUAS DE MIGUEL DE CERVANTES, DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA

EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE MADRID

También ha habido filósofos y escritores extranjeros que se han visto influidos por el pensamiento y la acción del Quijote:

Ivo Höllhuber señala en su Historia sobre la filosofía en el ámbito cultural español (1967) que aunque el donquijotismo no pertenece propiamente a la historia de la filosofía española, constituye, sin embargo, “la clave más idónea para conocer la cosmovisión” de nuestro pueblo.

Richard Löwenthal, miembro de la Teoría Crítica de Frankfurt, señaló que el libro de Cervantes es la primera crítica a la moral burguesa.

De manera parecida el filósofo italo-germano Vittorio Hösle escribió años después en su obra Moral und Politik:

“Don Quijote es el gran derrotado de la Edad Moderna, pero nuestra simpatía por él es mayor que la que sentimos por los administradores de las oficinas comerciales puritanas, que en sus contractos con los demás no hacen más que calcular las ventajas que pueden sacar de ellos”.

Existió, por tanto, un abismo axiológico entre la moral generosa y desinteresada de nuestro héroe y la moral utilitaria, fría y calculadora de la burguesía protestante, un abismo simbolizado también por las figuras de Cervantes y Hobbes. El español escribió El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, el inglés The Leviathan, que es el primer tratado sistemático sobre la ética burguesa, en el que el autor defiende los pseudo valores que el caballero hispano combate: la voluntad de poder, la moral mercantil y la lucha de todos contra todos. Es la confrontación entre el Pragmatismo británico y el Idealismo hispano, entre el “bussiness” y la grandeza de alma, entre el afán de posesión y el espíritu de redención, entre el amor a sí mismo y el amor al prójimo.

El caballero manchego sucumbe a la moral utilitaria de sus adversarios, pero su nombre pasa a la historia universal como el paradigma más puro de los valores humanos.

En Inglaterra son varios los que le rindieron homenaje. Bajo la influencia de la filosofía moral de Shaftesbury, la figura de don Quijote pasó a convertirse en sinónimo de “gentleman”. En la segunda mitad del siglo XVIII, ante la llegada del romanticismo, Mortimer identificó al caballero de la triste figura como el homo melancolicus por antonomasia, y vio en él la expresión más acabada de lo sublime y lo trágico.

![]()

PASAJES DEL QUIJOTE, POR SALVADOR DALÍ

En Francia no comprendieron en general la conducta ilógica de nuestro hidalgo, prisioneros de su lógica cartesiana, con excepciones como las de Gustave Flaubert o Verlaine.

En el siglo XVIII comenzaron las interpretaciones filosóficas del Quijote, a cargo de los románticos alemanes. En Alemania la figura de don Quijote fascinó a muchos hombres de letras, empezando por su primer traductor Ludwig Tieck, quien el calificó de “espíritu noble”. Los hermanos Schlegel descubrieron en él la génesis del “romanticismo irónico”, Federico Schlegel escribió en uno de sus textos sobre Cervantes: “En la literatura de todos los tiempos y de todas las naciones hay pocas obras que puedan compararse a la de don Quijote”. Su más admirador fue el poeta y prosista Heinrich Heine, quien no dudó en calificarle como “el hombre más valiente y noble del mundo”. También Hegel se ocupó en su Estética de don Quijote, pero sólo para explicar el aspecto cómico de su figura, pasando por alto su dimensión heroica. Por el contrario, el joven Marx fue un devoto lector de la obra de Cervantes, como pudo comprobar el militante obrero madrileño Anselmo Lorenzo durante su primer encuentro en Londres.

Ya en el siglo XX, en la época del Nacional-Sindicalismo, el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer escribió en su Ética: “Sólo los espíritus viles pueden seguir las aventuras de don Quijote sin emocionarse e identificarse con él”. Y Tomas Mann, uno de los novelistas más importantes de ese siglo, le consagró el libro Viaje en mar con don Quijote, en el que definía a nuestro hidalgo como un producto de “la cultura cristiana y humanitaria”.

![]()

PASAJES DEL QUIJOTE, POR SALVADOR DALÍ

También Rusia, los escritores veneraron la figura don Quijote, especialmente Turgeniev. Uno de sus últimos admiradores, Ilja Ehrenburg, escribió en sus Memorias sobre nuestra incivil guerra del 36: “En el mismo momento en que las naciones más poderosas, más importantes y mejor organizadas de Europa se las arreglaron para capitular ante el Fascismo, el pueblo español se arrojó a la desigual lucha. Don Quijote rindió con ello honor a su dignidad y a la dignidad humana”.

El hidalgo caballero no es sólo el símbolo de una manera de ser muy arraigada en el alma española, sino que los motivos que le impulsan a enderezar entuertos y combatir la injusticia están ya preconfigurados en el ideario de los teólogos y humanistas españoles más representativos, como Francisco de las Casas, Ramón Llull, Francisco de Vitoria, Luis Vives o Mariana.

¿Y por qué esa tendencia tan arraigada a defender al débil y a combatir al fuerte? ¿De dónde procede? ¿Cuál es la causa genética? El motivo más profundo ha sido quizá la necesidad de ofrecer resistencia a los muchos opresores extranjeros y nacionales que a lo largo de nuestra historia hemos tenido.

El donquijotismo filosófico es la lucha por un ideal nunca alcanzado y atropellado, una y otra vez, por el poder establecido.

QUIJOTE CARLISTA

Don Quijote no es un simple loco, sino un defensor del honor y la fe, del orden y de la moral, de la inocencia y nobleza. Es el símbolo ejemplar de la España de los Austrias, encarnando Dulcinea del Toboso la monarquía, la nacionalidad y la fe, y Sancho Panza el realismo español del barroco, del hervor de la sangre, del triunfo de los instintos, de los sentidos, por lo que el Quijote como modo de pensamiento y de vida supo sentir y expresar las alternativas y contrastes, las desgarraduras y tensiones del realismo e idealismo.

El caballero don Quijote y su escudero Sancho Panza son dos arquetipos que expresan la complejidad de la condición humana, idealista don Quijote y realista Sancho Panza: dos mitos universales, humanos y concretos. Idealismo y realismo son los dos grandes polos del alma española del Barroco, y Cervantes fue quien mejor los interpretó, pues la caballería andante era el símbolo más expresivo del idealismo español de la época, encarnación viviente de anhelos, ideales y sueños.

![]()

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_Summa_Summularum.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)