No se puede decir que el submarino sea un medio de locomoción propiamente español, pero sí es cierto que las innovaciones realizadas por tres científicos españoles han sido determinantes para la construcción final de este vehículo marino. Estos fueron Narcís Monturiol con su Ictíneo, Cosme García Sáez con su Garcibuzo, e Isaac Peral con su Peral.

|

| SUBMARINO ESPAÑOL S-74 TRAMONTANA |

Los primeros prototipos de vehículos submarinos fueron construidos en la Edad Moderna: el primero fue ingeniado por unos científicos griegos de la Corte de Felipe II, en 1562; el segundo por el navarro Jerónimo de Ayanz y Beaumont, en 1600. Los siguientes avances en este tipo de transporte marítimo correspondieron al norteamericano David Bushnell con su Turtle, en 1775, casi un siglo después, al español Narcís Monturiol con el Ictíneo I y el Ictíneo II, en 1862, y unos empleos poco útiles en la Guerra de Secesión norteamericana.

Pero antes de Monturiol ya hubo un pionero, el riojano Cosme García Sáez, natural de Logroño donde nació en 1808. Se había dedicado, entre otras profesiones, a innovar armas de fuego, teniendo éxito sus patentes en fusiles y escopetas.

En 1859, presentó un aparato-buzo para la navegación submarina, con un diseño moderno y capacidad para dos personas que denominó Garcibuzo. Aquel sumergible tenía las novedades de estar construido en hierro y disponer de unos timones de profundidad a proa que permitían su estabilidad en inmersión.

Un año después, García Sáez efectuó maniobras con su sumergible, en el puerto de Alicante, ante autoridades española y extranjeras. Durante 45 minutos pudo tripular su Garcibuzo de modo efectivo, quedando su hijo como acompañante. Pese a la exitosa demostración y la admiración de la comisión científica, las autoridades políticas desaprobaron su financiación.

En 1861, García Sáez ofreció su sumergible al gobierno francés, pero obtuvo el mismo resultado que en España. Su invento era demasiado avanzado para la época y cayó en el olvido, siendo hundido en el puerto alicantino por su mismo creador.

|

| COSME GARCÍA SÁEZ |

|

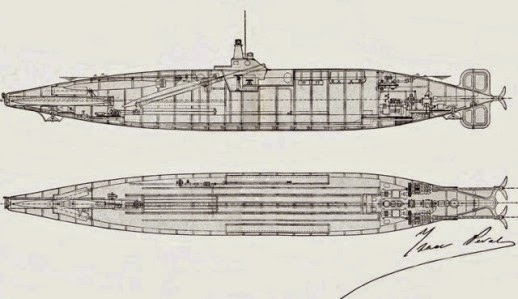

| PLANOS DEL SUBMARINO GARCIBUZO |

Paralelamente al proyecto de García Sáez, un gerundense llamado Narcís Monturiol i Estarriol fabricaba sus propios vehículos submarinos. Se trataba de un curioso personaje, socialista utópico, licenciado en derecho, impresor y editor, directo de la Fábrica de Moneda y Timbre, y diputado en las Cortes.

Su gran aportación al mundo de los transportes marítimos fue su Ictíneo, un sumergible ingeniado para recolectar coral en las costas de Cadaqués. Fue botado en el puerto de Barcelona el 28 de junio de 1859, presentando mayores innovaciones que su homólogo Garcibuzo.

El Ictíneo I fue el primer submarino tripulado con motor de combustión interna. Presentaba un novedoso sistema para producir oxígeno en el interior del compartimento submarino, que permitía respirar a la tripulación, más tarde desarrollado por ingenieros alemanes. En cuanto a su potencia, el Ictíneo resultó ser poco eficiente, marchaba con propulsión manual sin conseguir la velocidad deseada y en ocasiones lo arrastraba la corriente.

Todo este proyecto científico quedó plasmado por Monturiol en su libro Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua.

Cinco años después, un mejorado Ictíneo II fue botado en el puerto de Barcelona. Esta nueva versión estaba adaptada para ocho tripulantes, aumentando así su fuerza motriz. Como no conseguía la potencia necesaria para contrarrestar la fuerza de las corrientes introdujo una caldera de vapor como motor de tracción. Era la primera nave submarina con un sistema de propulsión de vapor. Las pruebas en el dique demostraban que la temperatura interior se hacía irresistible para la tripulación, alcanzando más de 50 grados.

Aquella aventura submarina resultó un fracaso y el prototipo fue finalmente vendido como chatarra para pagar las deudas del ambicioso proyecto. Al menos, el problema de generar oxígeno dentro del casco fue una innovación que sería rescatada por los ingenieros alemanes durante la II Guerra Mundial, y perfeccionada totalmente por el norteamericano USS Nautilus.

|

| NARCÍS MONTURIOL |

|

| RÉPLICA DEL ICTÍNEO I EN EL MUSEO MARÍTIMO DE BARCELONA |

|

| MAQUETA DEL ICTÍNEO II |

|

| MAQUETA INTERIOR DEL ICTÍNEO II |

La última gran tentativa de construir un submarino moderno por un científico español fue la efectuada por el cartagenero Isaac Peral. Este consumado ingeniero eléctrico y militar de la Marina española propuso al gobierno el desarrollo de un submarino militar que fue pionero en el mundo por estar impulsado por energía eléctrica. Este sistema motriz revolucionó la navegación. El llamado Peral era la primera nave militar que incorporaba un tubo lanzatorpedos, con un sistema similar al usado en la actualidad, con capacidad para otros dos tubos, cuyo alcance era de 200 metros.

El prototipo Peral fue botado, en 1888, en el puerto de San Fernando de Cádiz. Fabricado en acero, pesaba casi 80 toneladas y medía 22 metros de eslora. Presentaba su sistema de inmersión y propulsión eléctrico basado en dos motores eléctricos con baterías, que permitían una autonomía de más de 700 kilómetros. Incorporaba otras novedades como un periscopio, una doble hélice y un sistema de regulación de profundidad.

Pese a las dificultades existentes, demostró que podía navegar en inmersión a la profundidad deseada por su comandante y atacar, sin ser percibido, a cualquier buque de guerra de la superficie.

Aunque las pruebas fueron satisfactorias, el gobierno y el entramado empresarial se empeñaron en desestimar su novedoso ingenio militar y comprar aquella tecnología en el extranjero. Un informe del propio Consejo de la Marina Española argumentaba que el sumergible era tan solo una curiosidad técnica sin trascendencia práctica alguna.

No se entiende como el gobierno de España pudo haber abandonado así a sus ingenieros y sus proyectos justo cuando en aquellos tiempos todas las grandes potencias mundiales llevaban una frenética carrera para fabricar un ingenio similar, que iba a ser clave en el control del espacio marino.

|

| ISAAC PERAL |

|

| RÉPLICA DEL SUBMARINO PERAL EN EL PUERTO DE CARTAGENA |

El primer uso práctico del submarino bélico se efectuó durante la I Guerra Mundial. Construidos ya con doble casco, eran capaces de alcanzar profundidades de 60 metros. El motor diésel se utilizaba al navegar en superficie, mientras que en sumersión era preciso emplear un motor eléctrico, de escasa autonomía. Para solucionar este problema, los alemanes aplicaron a sus submarinos durante la II Guerra Mundial el schnorchel, con lo cual comenzó la era de los verdaderos submarinos, capaces de navegar largas distancias bajo el agua.

Otra evolución la aportó el norteamericano USS Nautilus, en 1954, el primer submarino de propulsión nuclear, lo cual le permitía permanecer casi indefinidamente bajo el agua. Todo tiende al uso de la energía nuclear como combustible único de los submarinos del futuro.

El éxito de los submarinos como armas de guerra ha tenido una gran influencia en su aplicación a actividades civiles durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI. Y así como la navegación de superficie siguió evolucionando según la tradición, el futuro del mar ya parecía estar reservado a naves submarinas, que no sólo se aplicaban ya como buques oceanográficos y laboratorios, sino que tendrían empleo como vehículos para las futuras ciudades submarinas, para los yacimientos mineros del suelo oceánico, e incluso se proyectó emplearlos como buques-cisterna.

|

| SUBMARINO ESPAÑOL S-63 MARSOPA |