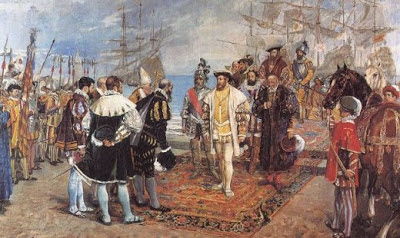

Cuando la expedición de Colón descubrió el Nuevo Mundo, lo hizo con estos tres títulos, por lo que la conquista era estrictamente legal.

El derecho medieval para el descubrimiento y ocupación de nuevas tierras estaba basado en textos legales como Las Siete Partidasde Alfonso X, que concedía la potestad de las islas a quienes las descubrieran. Pero los territorios del Nuevo Mundo estaban frecuentemente poblados por indígenas, y en estos casos Las Siete Partidas solo reconocían el señorío de un reino por herencia, matrimonio, libre consentimiento de los naturales u otorgamiento del Papa o del Emperador. Ante esta cuestión los Reyes Católicos recurrieron al otorgamiento papal.

Mediante la Bula Inter Caetera, otorgadas por el papa Alejandro VI (Rodrigo Borja) el 4 de mayo de 1493, el Reino de Castilla tenía permiso al dominio de la tierras descubiertas y por descubrir en el Nuevo Mundo, pero como contrapartida estaban obligados a evangelizar y convertir a los pueblos nativos. En esta concesión se hizo fundamento jurídico suficiente.

TRATADOS DE ALCAÇOVAS Y TORDESILLAS

Una bula posterior, conocida como Tratado de Alcaçovas, estableció la línea de demarcación de las zonas de influencia castellana y portuguesa. Los dominios castellanos serían los comprendidos más allá de una línea imaginaria trazada a cien leguas de las Azores, y los portugueses los comprendidos más acá de dicha línea. Por último, el Tratado de Tordesillas de 1494 fijó la frontera entre ambas zonas sobre el meridiano situado a 370 leguas de Cabo Verde.

Pero pronto, esta justificación, basada en las Bulas Alejandrinas y en argumentos de carácter teológico, empezó a ser criticada tanto desde América como desde el interior del Reino de Castilla. Además, esa nueva situación cambió la perspectiva del proyecto ya que los indios, una vez conversos, eran sujetos de derecho.

De esta forma, con una legalidad propia de la Edad Media, mezcla entre derecho romano y germánico, se creyó legitimada la conquista, pero al poco tiempo buena parte de la intelectualidad española comenzó a preguntarse sobre la licitud y legalidad de obligar a todo un continente a formar parte de un Imperio con el que no les unía ninguna relación previa, y con base en un derecho que ni conocían ni habían aceptado. Fue el nacimiento de una nueva mentalidad de la Edad Moderna, contraria a la opinión legal y cultural de la época en Europa, y sobre todo contraria al propio interés económico y político de su propio país. Aún no se habían conquistado México ni Perú y ya había un problema político, jurídico y moral de gran importancia.

Surgía entonces una pregunta: “¿Tenemos la legitimidad suficiente para conquistar las Indias?”

El español fue el primer Imperio en cuestionarse la legalidad y legitimidad de unas tierras conquistadas, nunca otro había reparado en esta cuestión.

Este fue el tema central de las Juntas Consultivaspara las Indias realizadas a lo largo del siglo XVI, auspiciadas por los monarcas hispánicos y materia de debate por teólogos y juristas españoles. Estas Juntas trataban de establecer unas nuevas normas de convivencia entre los hombres, desechando la mentalidad europea de la época y basándose en unos valores comunes a todos los hombres.

ISABEL I DE CASTILLA

La primera persona en preocuparse por la defensa de los derechos del indio fue Isabel la Católica. Desde los primeros momentos del descubrimiento, la reina de Castilla dictó leyes tanto a favor de la protección real de sus nuevos súbditos americanos, como también en la regulación de la posible ambición que pudiese tentar a los conquistadores. En este sentido estableció que seguirían siendo propiedad de los indios aquellas tierras que les pertenecían con anterioridad, mientras que el resto de territorios libres pasarían a titularidad de la Corona, para posteriormente ser repartidos entre los colonos.

En el año 1500, Isabel dictó un decreto por el que se prohibía la esclavitud, y cuyas disposiciones suponían una auténtica revolución en cuanto a Derechos humanos para la mentalidad de la época. Estas leyes quedaban aún englobadas en el Derecho medieval, ya que estaban dictados por la libre disposición de un monarca que obra con una legitimidad emanada de una bula papal. No obstante, suponían el inicio de las Leyes de Indias.

En 1503, se reunieron en junta consultiva consejeros reales con teólogos y canonistas, bajo la presidencia del arzobispo de Sevilla, y se consideró legítima la ocupación española de los territorios americanos. Además, se implantó el sistema de encomiendas, por el que se establecía el servicio de los indios por uno o dos años. Pero en la práctica se cometieron numerosos abusos, pasándose de la justificación jurídica al dominio. La teoría siguió siendo, sin embargo, que era lícito el dominio de las tierras obtenidas por extensión y difusión del evangelio, y no por afán de lucro.

Durante los primeros años del siglo XVI, los colonos españoles habían conseguido asentarse de forma estable en Cuba y el resto de las islas mayores del Caribe. La colonización se esperaba que discurriese pacífica, pero pronto se descubrió un belicismo indígena como resistencia a los abusos de los primeros colonos.

MONUMENTO A ANTONIO DE MONTESINOS EN LA ISLA LA ESPAÑOLA

Con la llegada de los dominicos al Nuevo Mundo, aparecieron los primeros defensores de indios y las primeras denuncias a la Corte. El sermón de Antonio deMontesinos, pronunciado en diciembre de 1511 en la isla La Española (Santo Domingo), fue el hito iniciador de la lucha por la justicia, según el historiador norteamericano Lewis Hanke. Su sermón tuvo como tema central el cuestionamiento de la licitud del dominio español en las Antillas, así como la censura frente a la explotación a la que los colonizadores, especialmente los encomenderos, sometían a la población nativa.

Montesinos defendió que si los indios son humanos, tenían plenitud de derechos, y como humanos tenían que ser tratados, y planteó tres graves preguntas a los colonos:

- ¿en qué condiciones podía hacerse la guerra justa contra los indígenas?

- ¿con qué título ejercía el rey de Castilla su dominio sobre América?

- ¿podía emplearse la fuerza contra los indígenas para predicar el cristianismo, o esta predicación debía realizarse solo por medios pacíficos?

Al mismo tiempo, el superior de la orden dominicana en La Española, Pedro de Córdoba, negó la absolución a cuantos colonos abusaran de los indígenas.

Ante estas denuncias, Fernando el Católico encargó un estudio jurídico y teológico a Juan López de Palacios y Matías de Paz.

Juan López de Palacios Rubios fue jurista, doctor en cánones y catedrático en las Universidades de Salamanca y Valladolid, miembro del Consejo de Castilla y redactor de las Leyes de Toro, en 1505. Como ministro del Consejo de Indias y conocedor de la situación, se convirtió en uno de los principales defensores de la cuestión de los Justos Títulos del dominio de Castilla sobre las Indias. En su obra Libellus de insulis oceanis realizó un concienzudo razonamiento sobre la legitimidad de la soberanía castellana de los territorios americanos.

En 1512, redactó un Requisimientopor el cual obligaba a los indígenas a someterse pacíficamente como vasallo del monarca y súbditos del papa que era, y, en el caso de que opusiesen resistencia, se les anunciaba que serían sometidos por la fuerza y convertidos en esclavos.

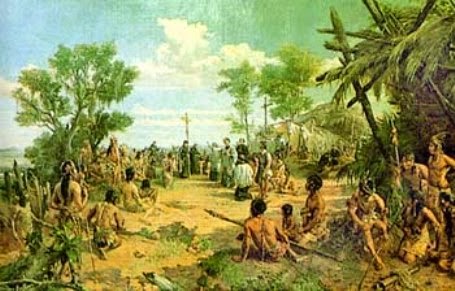

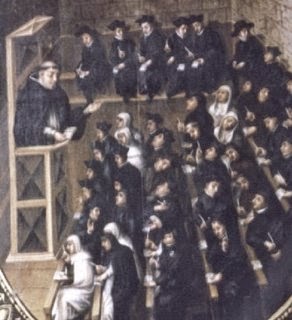

EVANGELIZACIÓN DE INDÍGENAS POR DOMINICOS

El defensor de indios Matías de Paz, de la orden de los Dominicos, fue catedrático de teología en la Universidad de Valladolid, y de escritura en la de Salamanca. Fue el promotor del hospital de los indios de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

Su única obra es De dominio Regum Hispaniae super Indos, publicada en 1512, en la que consideraba hostiles a los indios infieles, pero defendió un trato digno basado en el derecho natural sobre sus tierras y súbditos a los príncipes infieles, y el de los monarcas cristianos a extender y propagar la fe católica.

Su pensamiento puede resumirse así:

1- no es lícito a los príncipes cristianos hacer la guerra a los infieles por el afán de dominio y riquezas, aunque sí por extender la fe; si los infieles la reciben de buen grado, no se les puede atacar.

2- los indios pueden defenderse en caso de ser atacados, si antes no se les amonesta y requiere para que acepten la fe católica; pero si tras ser vencidos obedecen al príncipe cristiano y abrazan la fe católica, entonces no quedan convertidos en esclavos.

3- el dominio sobre los indios en régimen de vasallos libres sólo puede ser ejercido por el rey y por la autoridad del papa.

Matías de Paz aceptaba pues el derecho del papa y los reyes cristianos a invadir las tierras de infieles y destronar a los príncipes indios, pero defiende que debe evitarse la coacción en la propagación evangélica, porque anula la libertad de la fe. Aceptanban la erradicación de costumbres salvajes e inhumanas por los indios, que debían ser combatidas incluso con la fuerza. También la opción de la fuerza era justificada cuando los caciquez indígenas prohibían la libre conversión a sus súbditos.

PANEL CONMEMORATIVO DEL 5º CENTENARIO DE LEYES DE BURGOS

Antes estos hechos, la Corte convocó junta consultiva en diciembre de 1512, la Junta de Burgos, mediante la cual se legitimaron las encomiendas, reconociendo libertad a los indios, e imponiendo responsabilidades a los encomenderos. Concretamente respecto a los nativos, se aprobó:

1- los indios eran libres,

2- debían ser instruidos en la fe católica,

3- tenían obligación de trabajar en forma provechosa para ellos y la República,

4- el trabajo tenía que ser soportable e ir acompañado de los necesarios descansos,

5- debían recibir un salario justo por su trabajo

6- los indios debían tener casas y haciendas propias,

7- tenían que procurar una comunicación con los cristianos.

Estas leyes estaban destinadas a resolver los problemas prácticos de las encomiendas, pero no el de la legitimidad moral de la soberanía española en el Nuevo Mundo. Progresivamente, una nueva generación de juristas, teólogos y filósofos fue ampliando y mejorando dichas leyes mediante una serie de compilaciones indianas e introduciendo un nuevo concepto de derecho en base a la filosofía iusnaturalista.

ESTATUA DE JUAN DE ZUMÁRRAGA EN DURANGO

El Iusnaturalismo católico es una corriente de pensamiento que afirma la existencia de unas leyes naturales creadas por Dios y que rigen la vida del hombre y de las sociedades. Esta visión del hombre fue novedosa en el contexto socio-político del momento, pero más innovador fue el ambiente de libertad con el que los intelectuales fueron formulando estos principios que estaban cuestionando la presencia española en el Nuevo Mundo, incluso con el apoyo de los monarcas.

A diferencia de los estadistas y militares que la establecían la ley en concreto, según fuese conveniente a sus intereses, estos intelectuales escribieron sus disquisiciones sobre la ley en abstracto.

Una Real Orden de Carlos I dispuso que, a partir de 1526, cualquier expedición militar vaya acompañada de clérigos legitimados para evitar abusos o desautorizar la lucha cuando esta se considere inncesaria.

El primer arzobispo de México y protector de indios, Juan de Zumárraga, redactó uno de los primeros documentos clave en la historia de la defensa de los Derechos Humanos, llegando a cuestionar la licitud de la conversión de los indios y de la presencia española en América.

ESTATUA DE FRANCISCO DE VITORIA EN SALAMANCA

El más influyente intelectual de la época fue Francisco de Vitoria, firme seguidor del Iusnaturalismo católico, catedrático de teología de la Universidad de Salamanca y fundador de la Escuela económica Salamanca.

Además de promover una reflexión moral sobre la economía totalmente novedosa en su tiempo, fue defensor de la igualdad de todos los hombres y concibió el mundo como una comunidad de pueblos organizada de forma política y basada en el Derecho Natural de gentes. Su pensamiento se desarrolló en torno a la dignidad y problemas morales de la condición humana, convirtiéndose en el primer español en negar la validez política de las Bulas Alejandrinas sobre los territorios americanos.

Vitoria definió una serie de títulos justos a partir de los cuales la Corona castellana podría declararse como legítima poseedora del continente americano. Se refería a unos derechos que pretendían romper con argumentos teológico, que se fundamentaran en criterios de la razón natural, que pudieran ser aceptados por todos los hombres, por tanto aspiraban a tener reconocimiento universal: las bases del Derecho Público Internacional.

Sus ideas, reunida en sus Relecciones sobre los indios, se pueden concentrar en las siguientes tesis:

1- Derecho territorial: los indios son dueños de sus tierras, por tanto, sus Estados, aunque infieles, tendrían los mismos derechos que los cristianos. El descubrimiento no produce derecho a la conquista ni al dominio.

2- Derecho de tránsito y permanencia: todos los humanos tienen libertad de viajar y permanecer en el continente americano sin dañar a los naturales. Si estos impidieran ejercer el derecho de tránsito y permanencia, entonces podrían tomar la tierra sin su consentimiento.

3- Derecho a la negación del rey como poder divino: el emperador no puede valerse de una ley universal para reconocerse como dueño patrimonial del mundo y, del mismo modo, tampoco el papa puede hacer uso de su poder temporal divino para asignar territorios de infieles a otros príncipes.

4- Derecho de prédica del evangelio: los indígenas deben permitir la libre evangelización de los cristianos, pero en caso negativo, estos no se deben tomar este hecho como licencia para la agresión.

5- Derecho a la defensa interior: los príncipes indígenas no pueden forzar la vuelta a la idolatría de algún natural convertido al cristianismo.

6- Derecho de libre soberanía: los indios sometidos a príncipes tiranos puede elegir de forma cierta y voluntaria la protección de señores cristianos. Además, los colonizadores pueden usar la fuerza si es para derrocar a crueles soberanos indígenas y salvar a gente inocente de una muerte injusta, como por ejemplo los rituales del sacrificio humano.

ESTATUA DE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN GUATEMALA

Bartolomé de las Casas se erigió en el principal seguidor del pensamiento de Vitoria. Muy influyente en la Corte, continuó la defensa de la dignidad del indígena. Justificó el dominio español en América sólo si se predicaba pacíficamente el evangelio. Condenó el uso de las guerras contra los indígenas americanos, aunque fueran guerras justas, pues para él, los soldados tienen la obligación de respetar a los inocentes, entre los que citaba a mujeres, niños, sacerdotes, agricultores, obreros y mercaderes.

Para Las Casas, los pueblos organizados como países independientes no constituyen algo separado de los demás, sino unido a estos por los vínculos de un común origen, de análogas necesidades y limitaciones. Para la superación de los males todos deben colaborar en una obra armónica; es en suma, una comunidad internacional lo que forma el conjunto de las sociedades políticas que deben vivir en situación de interdependencia.

Sobre la base de estos nuevos principios filosóficos, jurídicos y morales emprendidos por Vitoria y Las Casas, el emperador Carlos I convocó una Junta Consultiva de Salamanca, en la universidad de dicha ciudad en junio de 1540. El debate trataría la denominada Polémica de los naturales entre teólogos y juristas.

El informe concluyente aconsejaba que el rey, los gobernadores y los encomenderos deberían mantener un absoluto respeto a la libertad de conciencia de los indios, así como la prohibición expresada de cristianizarlos por la fuerza o en contra de su voluntad, tal como se estaba haciendo desde el inicio de la conquista.

Se determinó: “Los indios no deben ser bautizados antes de haber sido suficientemente instruidos no solo en los artículos de la fe, sino también en las costumbres cristianas y en todo aquello que es necesario para la salvación, hasta que ellos sepan lo que reciben, y profesen en el bautismo, y empiecen a dar pruebas de que es su voluntad venir y perseverar en la Fe y Religión Cristiana.”

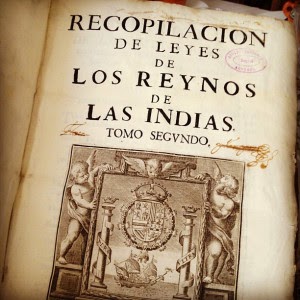

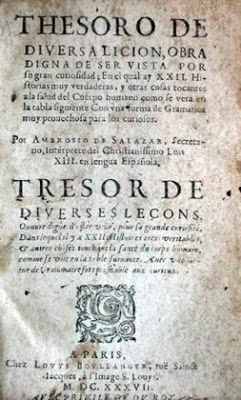

RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE INDIAS (1681)

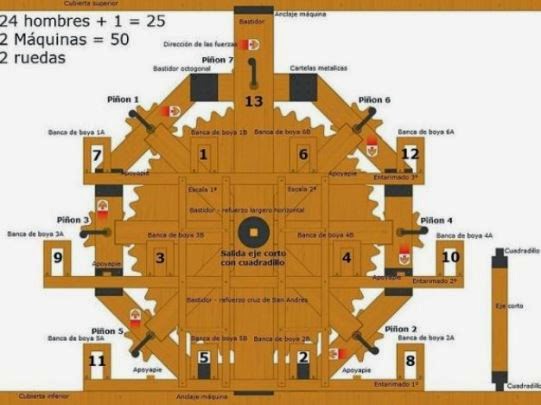

Los consejos de estos juristas, junto a las indicaciones de clero indigenista, se fueron implantando con una extraordinaria agilidad legislativa en los diversos textos que fueron componiendo las Nuevas Leyes de Indias de 1542, aprobadas por el emperador Carlos I en Barcelona. Algunas de estas Nuevas leyes para el buen tratamiento y preservación de los Indios fueron un claro ejemplo del grado de innovación jurídica, adelantándose en varios siglos a la legislación moderna:

- Prohibición de injuriar o maltratar a los indios. (libro VI, título X, ley XXI)

- Obligación de pagarles salarios de “justa y razonable estimación”. (libro VI, título XII, ley II)

- Reconocimiento del derecho al descanso dominical. (libro VI, título XV, ley XX)

- Jornada laboral máxima de ocho horas en las fábricas. (libro III, título VI, ley VI)

- Normativa protectora de la salud de los indios, especialmente en lo referido a mujeres y niños.

EVANGELIZACIÓN DE INDÍGENAS POR DOMINICOS

Las Leyes Nuevas incluían claras disposiciones en favor de un mejor trato al indígena, que los ponían bajo la protección de la Corona, y establecería un mayor control en cuanto al comportamiento de los colonos para asegurar ese objetivo. Se inspiraban en la concepción de los reinos de indias como otros tantos más de la Monarquía española, como los de Aragón, Navarra, Sicilia, etc.

Aun así, la disposición más dura de ese cuerpo de leyes para los conquistadores fue la drástica limitación en la posesión de las encomiendas, lo cual levantó protestas en varios puntos del territorio colonizado. La rebelión más cruenta fue la que lideró Gonzalo Pizarro a los encomenderos del Virreinato del Perú. Aquel levantamiento provocó que, al poco de su promulgación, esas Leyes Nuevas fueran suspendidas, pero su sola publicación es reveladora de la preocupación que había en la Corte española por la justicia en la empresa colonizadora.

En 1546, se celebró la Junta Eclesiástica de México, convocada por el visitador Francisco Tello Sandoval, del Consejo de Indias. La Declaración expresaba claramente la posición de aquellos que estaban convencidos de que los "Reinos de Indias" no podían ni debían ser objeto de una conquista.

"La causa única y final de conceder la Sede Apostólica el Principado Supremo de las Indias a los Reyes de Castilla, no fue la mira de ensanchar sus dominios, sino la de dilatar el orbe cristiano con la conversión de los indios.

Al realizar la Santa Sede este acto no entendió despojar a los monarcas y señores naturales de las Indias de sus Estados, Señoríos, Jurisdicciones, Lugares y Dignidades; ni dar a los Reyes de Castilla ninguna facultad capaz de impedir la propagación de la fe retardando la conversión de los indios. Todos los infieles, sean cuales fueren su secta y pecados, tienen, por derecho natural, divino y de gentes, señorío sobre sus cosas adquiridas sin perjuicio de tercero, y con la misma justicia poseen sus Principados, Reinos, Estados, Dignidades, Jurisdicciones y Señoríos."

Los misioneros desplazados en América acordaron aceptar como política misionera las doctrinas de De las Casas y la Orden de los dominicos.

CATEDRAL DE MÉXICO, SEDE DE LA JUNTA ECLESIÁSTICA CONSULTIVA DE 1546

Como las leyes de 1542 fueron difíciles de en su aplicación y las denuncias continuaron, Carlos I tomó la decisión de someter a debate definitivo el debate legitimista convocando una gran asamblea de sabios. Mientras tanto, el Consejo de Indias ordenó detener el proceso de conquista en 3 de julio de 1549 hasta que se tomara una nueva resolución.

España se había convertido en el primer Imperio que no sólo se cuestionó la licitud de sus conquistas, sino que además, había parado la empresa colonizadora. Ningún otro Imperio en la Historia de la humanidad tuvo un precedente de estas consideraciones. Esta actitud proteccionista fue un rasgo característico de la expansión española en América, Asia y Oceanía durante la Edad Moderna, desconocida por otras potencias, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX en la Edad Contemporánea, fase histórica de gran difusión de las prácticas colonialistas europeas como consecuencia de la industrialización.

El debate de indias que organizó la Junta Consultiva de Valladolid de 1550 y 1551, denominada Controversia de Valladolid, fue el origen hispánico de la fundación definitiva de los Derechos Humanos.

Esta polémica de los naturales tuvo en esta ocasión a dos grandes protagonistas: Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Las Casas afirmaba que no era justo hacer la guerra a los naturales, y que la evangelización debía realizarse de modo pacífico. Sepúlveda, en cambio, aludía a la gravedad de los pecados de los indígenas y a la rudeza de su naturaleza como razones, entre otras, que hacían legal y necesaria la guerra contra ellos. La polémica tuvo su punto culminante en el debate que ambos protagonizaron en Valladolid entre 1550 y 1551. Si bien es conocido que, por diversas razones, Las Casas no tuvo éxito en sus intentos de poner en práctica una conquista pacífica en cuantos lugares de América, y a pesar de haber incurrido en ciertas exageraciones al hacer referencia a la historia de la conquista y colonización de América, lo cierto es que fue un hombre que se adelantó a su tiempo.

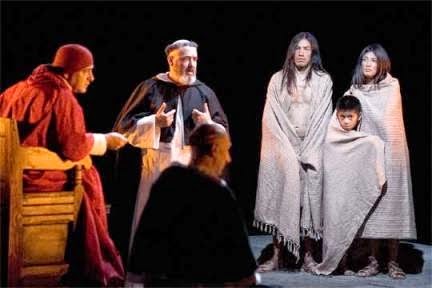

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA CONTROVERSIA DE VALLADOLID DE 1550

Los indios fueron sometidos a un régimen de vasallaje semejante al que se aplicaba en Europa. Es verdad que durante el proceso de conquista hubo encomenderos brutales, pero es muy meritorio la voluntad política de la Monarquía española y los logros conseguidos por sus juristas y teólogos para la mentalidad de la época. Todas las grandes potencias hacían esclavos los naturales de las tierras que iban tomando: los portugueses, los árabes; pronto los ingleses, los holandeses, los franceses.

La prohibición de la esclavitud de los indígenas americanos tuvo un enorme impacto psicológico en la concepción de los colonizadores españoles desde el reinado de Isabel la Católica, en una época donde la esclavitud seguía siendo una institución social vigente en Occidente.

El emperador Carlos I lo dejó claro en las Leyes de Indias: “Es conformidad de lo que está dispuesto sobre la libertad de los indios, es nuestra voluntad, y mandamos, que ningún Adelantado, Governador, Capitán, Alcaide, ni otra persona de cualquier calidad, en tiempo de paz o de guerra, sea osado de cautivar indios naturales de nuestras Indias y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas o por descubrir...”.

Insistía en esta idea: “que los descubridores guarden lo dispuesto en favor de los indios”; encomendó a los clérigos “que fueren en descubrimiento”, que vigilen “el buen tratamiento de los indios” y prohibiesen a los gobernadores “tener indios si no es como intérpretes”.

CARLOS I

Su sucesor Felipe II repitió, más tarde, la misma orden: “que los descubridores no se embaracen en guerras ni bandos entre los indios, ni les hagan daño, ni tomen cosa alguna”.

Esto fue muy difícil de llevase a cabo con total control, de hecho las crónicas indias están llenas de sucesos sobre abusos cometidos por encomenderos e incluso por funcionarios reales de alto nivel jerárquico, pero fueron investigados por la justicia, arrestados, llevados a España, juzgados por estas leyes, encarcelados e incluso ejecutados.

En 1573, Felipe II prohibió definitivamente cualquier utilización de la fuerza militar en América y confió sus más extensas y ricas posesiones a un nuevo ejército compuesto de frailes y maestros.

Para el monarca, la evangelización de América solo podía apoyarse en la predicación y en el ejemplo, lo que requería personas capaces de exhibir una conducta orientada por valores y virtudes. Las órdenes religiosas organizaron sucesivas expediciones misioneras y humanitarias avanzando por territorios vírgenes.

Una vez que habían convenido con la población indígena las bases del asentamiento, se adentraban más tarde las fuerzas militares, seguidas poco después por los civiles. Nunca en la historia, ningún otro país del mundo ha desarrollado una política semejante. Este fue el verdadero y definitivo modelo de conquista del continente americano.

FELIPE II

Las Nuevas Ordenanzas fueron especialmente beneficiosas para Filipinas, donde se garantizaron los derechos de la población nativa casi desde el principio, desde 1571 cuando los dominicos obtuvieron de Felipe II garantías de protección.

Para lograr el éxito de la difusión de las relaciones sociales y económicas españolas en Indias, entendían que los pobladores y descubridores deberían ser un modelo de convivencia a imitar. Los indios solo adoptarían elementos culturales europeos de manera voluntaria, haciendo uso de su libre albedrío y determinación, después de juzgar las ventajas que la comunidad cristiana les puede ofrecer. De manera recíproca, los españoles deberían conocer las instituciones, creencias, culturas y lenguas indígenas.

En síntesis, esta forma de pensamiento, que no buscó la identificación con el punto de vista del indio, sino la defensa de los Derechos naturales y universales de todos los hombres (entre los que se encuentran españoles e indios) fue el deber ser sobre el cual muchas personas comprometidas con la justicia como valor social edificaron el nuevo orden indiano.

Guillermo Céspedes del Castillo escribió: “Representa un hecho único en la historia que un pueblo someta a dura autocrítica su propia conducta y que aplique a sus mayores éxitos políticos y militares el más severo escrutinio moral”.

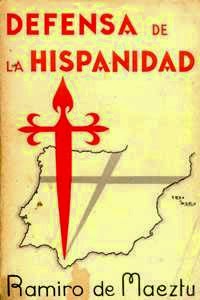

Ramiro de Maeztu, escritor de Defensa de la Hispanidad, afirmó: “El debate de Valladolid, en 1552, y las disposiciones reales que se derivan de él, constituyen la primera ocasión en que un gran poder expansivo hace el alto para resolver problemas de justicia y de conciencia que el hecho le plantea”.

DEFENSA DE LA HISPANIDAD POR RAMIRO DE MAEZTU

Las Juntas Consultivas que los monarcas españoles organizaron sobre la polémica de indis fueron un claro antecedente de las actuales resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre la oportunidad y la necesidad de intervenciones militares, para salvaguardar los Derechos Humanos.

Debido a esta forma de entender el Derecho y la ciudadanía, un tercio de los diputados presentes en las Cortes reunidas en Cádiz en 1812 procedía de lugares como Honduras, Guayaquil, Buenos Aires, Venezuela, Chile o incluso Filipinas. De entre aquellos hombres que firmaron las primera Constitución de España y la América hispánica destaca el diputado representante del Virreinato del Perú Dionisio Inca Yupanqui. Este diputado había recibido una esmerada educación en la armada español y en el Colegio de Nobles de Madrid. Se declaraba “nieto legítimo por línea directa del Inca Huayna Cápac duodécimo y último Emperador del Perú“, y aseguraba que su antepasado fue el “primer vasallo“ del rey de España. En su discurso ante las Cortes de Cádiz criticó los abusos que existían en América, y defendió sin ambages la plena igualdad de ciudadanía, dentro de una concepción liberal. Su alegato en favor de negros, indios y mestizos le valió el fervoroso aplauso por parte del resto de diputados, Según aquella Constitución,“la nación español es la reunión de todos los españoles de ambos emisferios“.

SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)